「形が変わる」「自分で修復する」「環境に応じて機能が変化する」——そんなSF映画の世界のような物体を、実際に作り出せる時代が来ています。3Dプリンティングの次を行く「4Dプリンティング」技術は、単なる立体造形を超え、時間軸と環境応答性を加えた革新的なものづくりの最前線。医療用インプラントから自己組織化する建築物、そして自分で形を変えるロボットまで、その応用は私たちの想像を超えています。本記事では、MIT発の未来技術「4Dプリンティング」の基本原理から最新動向まで、その可能性と課題を徹底解説します。

はじめに:4Dプリンティングとは何か?

近年、製造業や科学技術の分野で「4Dプリンティング」という言葉が注目を集めています。これは、従来の3Dプリンティングに「時間」または「環境応答性」という新たな次元を加えた画期的な技術です。単に立体的な形状を造形するだけでなく、時間経過や温度、水分、圧力、光、磁力といった外部刺激に応じて、自動的にその形状や機能が変化する「動的な」造形物を生み出すことができます。

この革新的な技術は、マサチューセッツ工科大学(MIT)のスカイラー・ティビッツ氏が提唱した概念で、生物の自己組織化からヒントを得ています。静的なものづくりから、時間と共に進化し、環境に適応する「知能を持つ」ものづくりへとパラダイムシフトをもたらす可能性を秘めているのです。

本記事では、4Dプリンティングがどのような技術なのかを改めて解説し、WebやX(旧Twitter)上で見られるこの技術に対する期待や課題、具体的な応用事例、そして最新の研究動向までを深掘りしていきます。

4Dプリンティングの基本原理:知能材料と外部刺激

4Dプリンティングの核心にあるのは、「知能材料(スマートマテリアル)」と「外部刺激への応答」です。

知能材料(スマートマテリアル)が鍵

4Dプリンティングでは、形状記憶ポリマー(温度で元の形に戻る樹脂)、ハイドロゲル(水分で膨張・収縮する高分子ゲル)、磁性材料、光応答材料、そしてこれらを組み合わせた多成分複合材料などが用いられます。これらの材料は、特定の外部刺激に応答して、あらかじめプログラムされた形状変化や機能変化を起こす特性を持っています。

外部刺激による動的な変化

造形された物体は、熱、水、光、圧力、磁場などの外部刺激を受けると、以下のような動的な挙動を示します。

- 自己変形・自己組織化: 平らなシートが温水に触れると自動的に立体的な構造に組み上がる、といった変化です。

- 自己修復: 損傷した部分が自動的に修復される機能も研究されています。

- 形状記憶: 一度変形した後も、特定の刺激を与えることで元の形状に戻る、あるいは別の形状に変化する能力です。

- 機能変化: 外部環境に応じて、硬さが変わる、色が変わる、導電性が変化するといった機能的な変化も含まれます。

従来の3Dプリンターが「形を作る」技術であるのに対し、4Dプリンティングは「時間と共に形や性質が変化する製品をデザインする技術」と言えるでしょう。

高まる期待と具体的な応用分野

4Dプリンティングは、その革新性から多岐にわたる分野での応用が期待されており、WebやX上でもその可能性に多くの声が寄せられています。

技術の革新性に対する高い期待

多くのユーザーが4Dプリンティングを「革新的」「未来を変える技術」と高く評価しています。特に、自己組織化や自己修復機能を持つ素材が、医療、建築、航空宇宙などの分野で大きな可能性を秘めているという期待が聞かれます。

X上では、3DPrint_comアカウントが「4Dプリンティングはマルチマテリアルを用いた3Dプリントに新たな次元(時間や変形)を加える技術」として、電子機器やソフトロボティクスへの応用可能性を高く評価しています。

たとえば、「4DプリントはSFのような未来を現実にする。家具が自動で組み上がるなんて夢のよう!」といった、夢のある未来像を描く声も見られます。また、東京大学の「インクジェット4Dプリント」技術が、折り紙の原理を応用し、シートが温水で自律的に立体形状に変形する点で「美しく、ファッショナブル」と称賛されているように、デザイン性への関心も高いです。

医療分野での革新

医療分野は、4Dプリンティングが最も注目される応用分野の一つです。

- 自己変形するインプラント: 患者の体内で温度や水分に応答して最適な形状に自動的に適合する「スマートインプラント」の開発が進められています。

- 生体吸収性ステント: 体内で自然に分解・変形するステントは、中国の病院での手術成功例が話題になるなど、実際に臨床応用が進んでいます。「4Dプリントのステントが手術を簡略化するなんて、医療の未来を感じる!」といった声からも、この技術への期待の高さがうかがえます。

- 組織工学: 骨や組織の成長を促すための「スキャフォールド(足場材)」も、4Dプリンティングで精密に設計・造形され、生体環境下で適切な変化を起こすことが期待されています。

建築・インフラ分野の未来像

自己組織化する建築物や、環境に応じて形状変化するインフラは、建築・インフラ分野に革命をもたらす可能性を秘めています。

- 自己組織化建築物: 「人手なしで建物が組み上がるなんて、建築業界が変わりそう!」という声があるように、運搬時は平らなシート状で、設置時に外部刺激で自動的に立体的な構造物へと組み上がる仕組みが研究されています。これにより、建設コストや工期の削減、人手不足の解消に貢献するかもしれません。

- 自己修復するインフラ: 地震などの衝撃で自動的にたわみ、亀裂を自己修復する橋梁部材や、凍結時に膨張することで破損を防ぐパイプなど、耐久性と安全性を高める新たなインフラが提案されています。

ソフトロボティクスとIoTデバイス

4Dプリンティングは、柔らかく柔軟な動きをするソフトロボットの実現にも貢献します。

- 損傷自己修復ロボット: 生物のように損傷を自己修復したり、外部刺激でプログラムされた形態変化を起こすソフトロボットが開発されています。

- 可変形状グリッパー: 温度や湿度で自在に動作するロボットの「つかみ手(グリッパー)」など、形状記憶ポリマーやゲルを用いた部品が開発されています。アメフラシの動きを再現できるロボットの例は、「ちょっと怖いけど面白い」と、そのユニークな可能性を示しています。

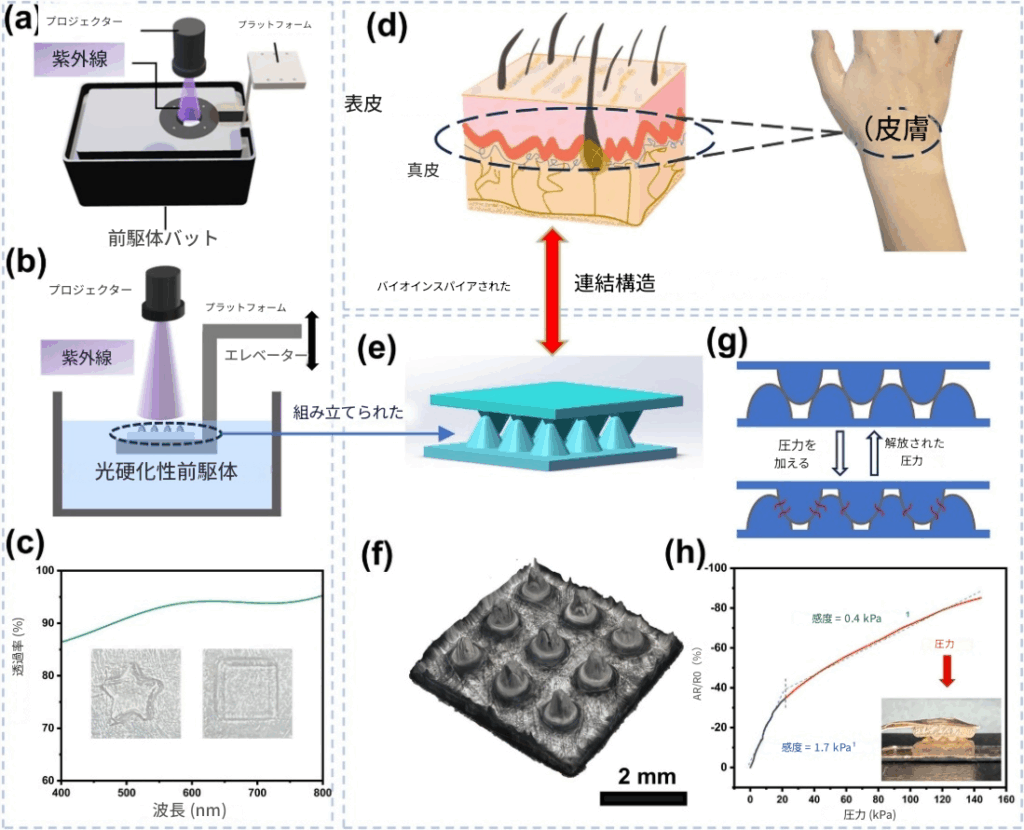

- フレキシブルセンサー・電子皮膚: ウェアラブルデバイスやインタラクティブディスプレイ、そしてヒトの皮膚のように柔軟に動く「電子皮膚(イオン・スキン)」への応用も期待されています。微細な変形をリアルタイムでモニタリングできる高感度なイオン皮膚は、健康モニタリングや人間とコンピュータの相互作用において重要な役割を果たすでしょう。

アパレル・消費財分野の進化

日常生活における消費財にも、4Dプリンティングの恩恵がもたらされようとしています。

- 自動フィットする衣服やシューズ: 肌に触れただけで体型に合わせて変形するウェアや、着用者に常に最適なサポートを提供するスニーカーが試作されています。アディダスの「4DFWDスニーカー」では、格子状ソールに4D技術を応用し、クッション性と快適性を向上させています。

- 形状記憶食品: 輸送・保管時は平らだが、加熱・加水で事前にデザインした立体(リボンや螺旋状など)を形成するパスタなど、食品分野でもユニークな応用が進められています。

実用化への課題と慎重な意見

革新的な可能性を秘める4Dプリンティングですが、実用化に向けてはいくつかの課題が指摘されており、Web上では慎重な意見も見られます。

技術的な課題

- 形状変化の制約: 「形状変化が一方向的」「元の形状に戻りにくい」「強度維持が難しい」「変化の予測が困難」といった点が指摘されています。多段階の複雑な形状変化や、耐久性の確保はまだ研究段階です。

- 材料開発の不確実性: 使用できる材料の種類が限られていたり、望む特性を持つ材料の成形方法が未確立な点が、商用化の障壁となっています。特に、機械的強度、印刷性能、再構成能力、変形能力といった複数の特性を高いレベルで両立させる材料の開発が求められています。

- 複雑な構造の精密制御: 特にミクロンオーダーの微細な構造において、プログラムされた通りに正確かつ繰り返し形状変化を起こさせるには、より高度な制御技術が必要です。

コストとスケーラビリティ

X上でも、「技術はすごいけど、コストやスケーラビリティが課題」との慎重な意見が見られます。現状では、特殊な材料や高価なプリンティング装置が必要となるため、大量生産や一般向け製品としての普及には時間がかかると考えられています。

一般ユーザーへの認知度

4Dプリンティングはまだ一般に広く普及しておらず、「3Dプリントの次に来る技術」として一部のテック愛好家や研究者を中心に話題となっています。X上では専門メディア(例: 3DPrint_com)が主に発信しており、一般ユーザーの口コミは限定的です。「4Dプリントって何?3Dプリントの進化版?まだピンとこない」といった声からも、認知度向上が今後の課題であることがうかがえます。

市場成長への期待と最新の研究動向

様々な課題があるものの、4Dプリンティング市場は今後急速な成長が見込まれており、世界中で活発な研究開発が進められています。

急成長する市場予測

市場規模は2024年に約4.5億米ドル、2029年には28.5億米ドルに成長するとの予測があり、年平均成長率(CAGR)44.75%と急拡大が見込まれています。「市場がこんなに急成長するなら、投資のチャンスかも」といったコメントも見られ、産業界からの注目度も高いことがうかがえます。この成長は、技術の進歩と応用分野の拡大によってさらに加速するでしょう。

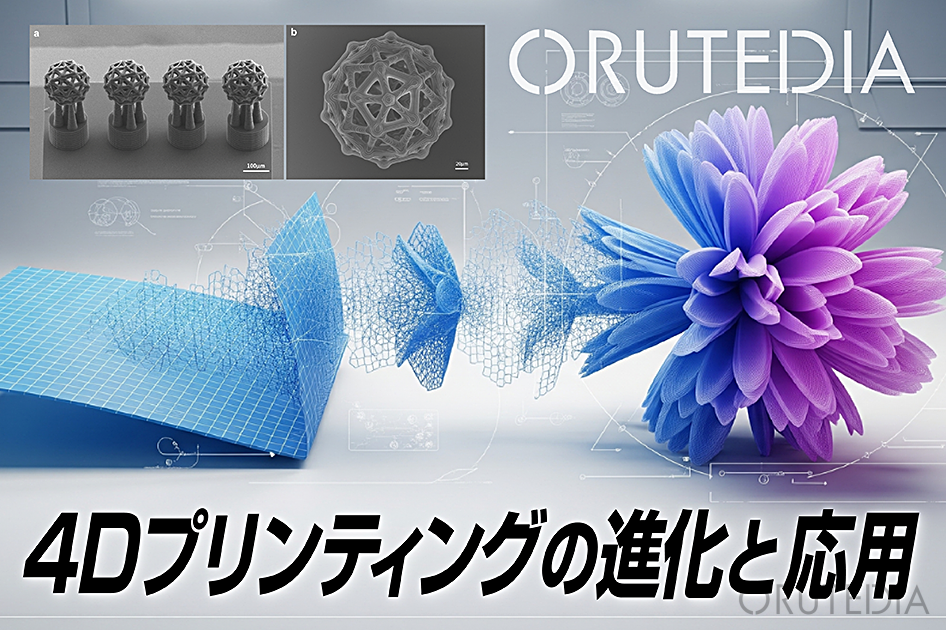

最新の研究動向:BMFの高精度3Dプリンティング技術が牽引

最先端の研究では、高精度な3Dプリンティング技術が、4Dプリンティングにおける材料開発と微細構造の実現に大きく貢献しています。特に、BMFのPμSL(Projection Micro Stereolithography)技術のような高精度3Dプリンティング技術は、新素材部品の製造効率向上とコスト削減に貢献し、ブレークスルーをもたらしています。

自己修復・分解可能な導電性イオンエラストマー

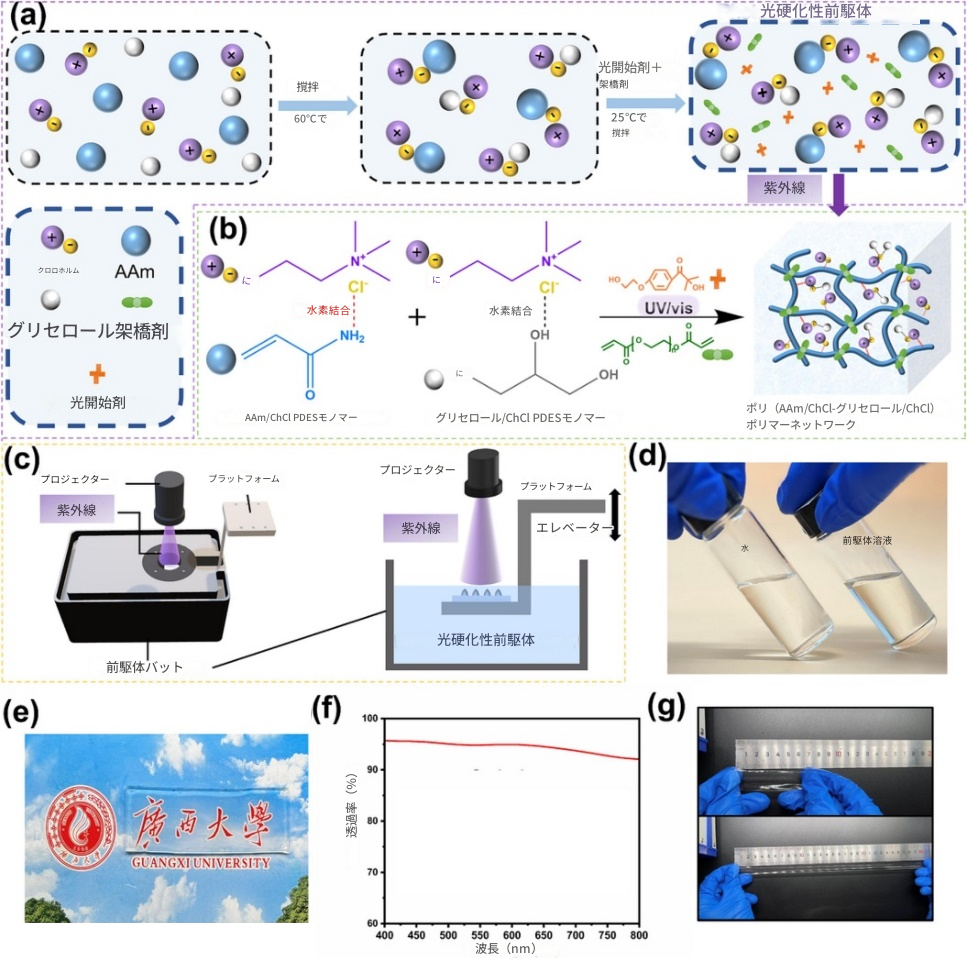

フレキシブルセンサーの分野では、従来のハイドロゲルやイオンゲルが持つ水分損失や低温固化、イオン液体の漏れといった課題を克服する、新しい導電材料が求められていました。

Yu Longらの研究チームは、動的なネットワークを構築することで、高い自己修復効率、耐熱性、分解性、そして3Dプリンティングが可能な導電性イオンエラストマー(CIEs)を開発しました。これは、優れたイオン伝導性、高い引張特性、そして広い温度範囲での導電性を維持し、99%以上の高い効率で自己治癒する能力を持っています。

フレキシブルセンサーの分野では、従来のハイドロゲルやイオンゲルが持つ水分損失や低温固化、イオン液体の漏れといった課題を克服する、新しい導電材料が求められていました。

Yu Longらの研究チームは、動的なネットワークを構築することで、高い自己修復効率、耐熱性、分解性、そして3Dプリンティングが可能な導電性イオンエラストマー(CIEs)を開発しました。これは、優れたイオン伝導性、高い引張特性、そして広い温度範囲での導電性を維持し、99%以上の高い効率で自己治癒する能力を持っています。

再構成可能な4Dプリント形状記憶ポリマー

従来の形状記憶ポリマー(SMPs)は、単一の形状記憶機能しか持たないため、複数の形状を記憶し、複数のタスクを実行することが困難でした。

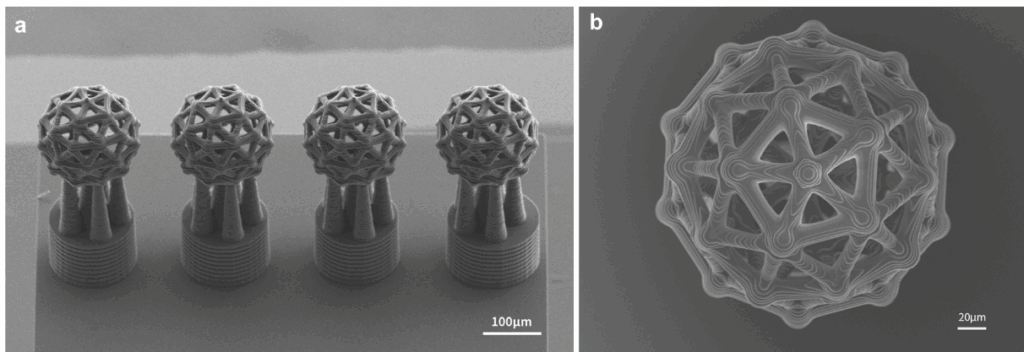

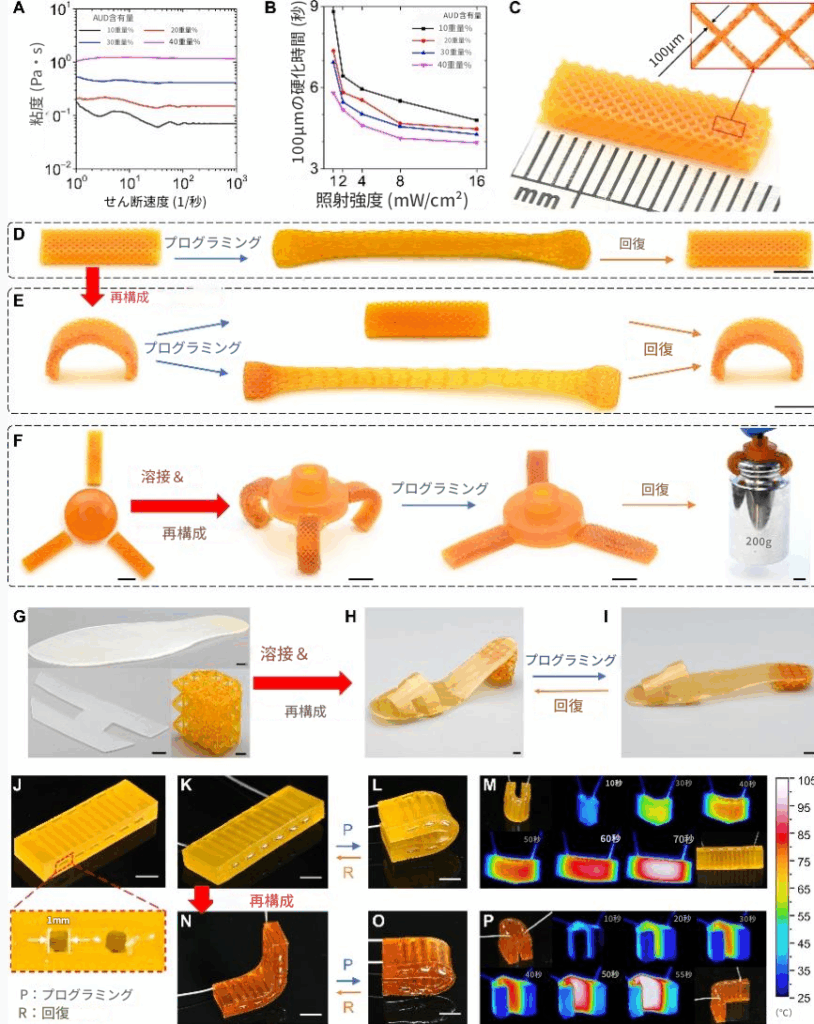

Qi Geらは、この限界を打破するため、高い機械的特性を持つ機械的に頑健な共有結合適応性ネットワーク形状記憶ポリマー(MRC-SMPs)を開発しました。これは、高解像度のDLP 3Dプリンティングに適しており、完全に再構成可能で、高破断ひずみ、高精度な4Dプリンティングを可能にします。

このMRC-SMPsは、非常に大きな変形下でも何度も再プログラミングと再構成が可能であり、優れた形状記憶特性を示します。さらに、複数の個別部品を熱処理によって完全に統合できる優れた溶接性も持ち合わせています。BMFの高精度3Dプリンター(microArch® S240)を用いて、複雑な構造と高い微細性を持つ様々な再構成可能な形状記憶3D格子構造の作製に成功しており、4Dプリンティング技術の進歩と発展をさらに促進するものです。

これらの最新研究は、材料の特性、製造の精密さ、そして多機能性のバランスという、4Dプリンティングが抱える重要な課題を解決し、実用化への道を大きく切り開いています。

国内の取り組み事例

日本国内でも、4Dプリンティングに関する研究開発や応用事例が生まれています。

- 慶應義塾大学: 自己修復素材などの基礎研究を進めています。

- YOY(東京のデザインスタジオ): ミラノデザインウィークで、4Dプリンティング技術を用いた作品「ANTS」を発表するなど、デザインと技術の融合に取り組んでいます。

- 山形大学・古川英光教授: 4Dプリンティング技術と用途の研究開発を精力的に推進し、この分野における日本のリーダーの一人として知られています。

まとめ:4Dプリンティングの展望

4Dプリンティングは、革新的な可能性に対する高い期待と、医療・建築・ロボティクス・消費財など多様な応用例への関心が口コミで目立ちます。一方で、実用化の課題やコスト面での懸念も存在し、技術の進展に注目が集まっています。

しかし、市場の急成長予測や、自己修復・再構成可能な材料開発、高精度な製造技術の登場など、着実に技術は進化しています。今後数年でさらなる話題性が高まり、私たちの日常生活や産業に具体的な影響を与える製品が登場する可能性は十分にあります。

引き続き、研究の進展や実際の製品化に関する情報を追い、この「時間と変化を操る」革新的な技術が拓く未来に注目していきましょう。