AI技術の進化は目覚ましく、特に生成AI(Generative AI)は私たちの生活やビジネスに革新をもたらしています。この生成AIを支える心臓部こそが、AI半導体です。従来の汎用プロセッサでは対応しきれない膨大なデータ処理と複雑な計算を、高速かつ効率的に行うために特化して設計されたAI半導体は、現代のデジタル社会において不可欠な存在となっています。

本記事では、AI半導体とは何か、その種類、そして生成AIとの密接な関係について解説します。さらに、世界の主要AI半導体メーカーの動向と、日本企業がこの分野でどのような役割を果たし、今後どのような展開が期待されるのかを深掘りしていきます。

AI半導体とは?生成AIを動かす「脳」の秘密

生成AIが、まるで人間のように文章を作成したり、画像を生成したり、あるいは複雑な問題を解決したりできるのは、その裏側で膨大な計算が瞬時に行われているからです。この計算を可能にしているのが、AI半導体です。

なぜ生成AIにAI半導体が必要なのか?

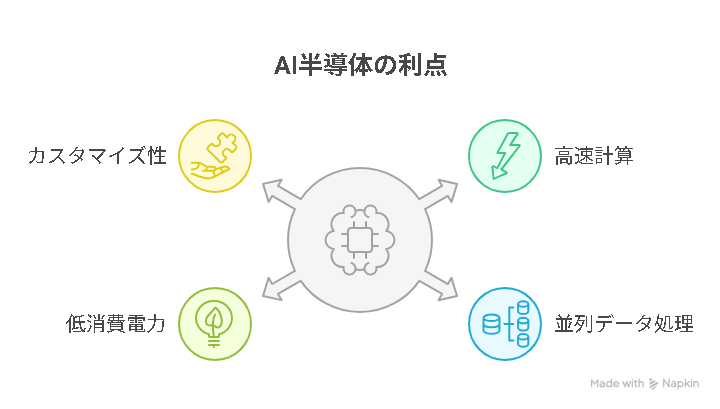

生成AIは、ディープラーニングなどの高度なAIアルゴリズムを使用しており、これには以下の特徴を持つ処理が不可欠です。

- 複雑な計算処理の高速化: 生成AIは、大規模な行列演算や並列計算といった、AI特有の複雑な計算を大量に実行します。AI半導体はこれらの処理に特化した設計がされており、従来のCPU(中央演算処理装置)では到底追いつかない圧倒的な速度で計算を実行できます。CPUが一度に一つの命令を高速に処理するのに対し、AI半導体は数多くの命令を同時に処理する並列処理に長けているため、生成AIの学習や推論といった膨大な計算タスクを効率的にこなすことができます。

- 大量データの並列処理: 生成AIの学習には、膨大な量のデータが必要です。AI半導体は数千から数万もの計算コアを持ち、これらのコアが同時に大量のデータを処理することで、生成AIの学習プロセスを大幅に加速させます。これにより、複雑なモデルのトレーニングも短時間で完了し、より高性能なAIモデルの開発が可能になります。

- 低消費電力設計: AI半導体は、AI処理に特化しているため、無駄な回路を極力排除し、高い性能を維持しつつも消費電力を抑える設計が施されています。これは、データセンターにおける電力コストの削減や、スマートフォンやエッジデバイスでのAI機能の実装において非常に重要な要素です。

- カスタマイズ性と拡張性: AI半導体は、特定のAIアルゴリズムや用途に合わせて回路設計を最適化できるという特徴があります。これにより、生成AIの多様なニーズに柔軟に対応し、特定のタスクにおいて最高のパフォーマンスを発揮できるようになります。

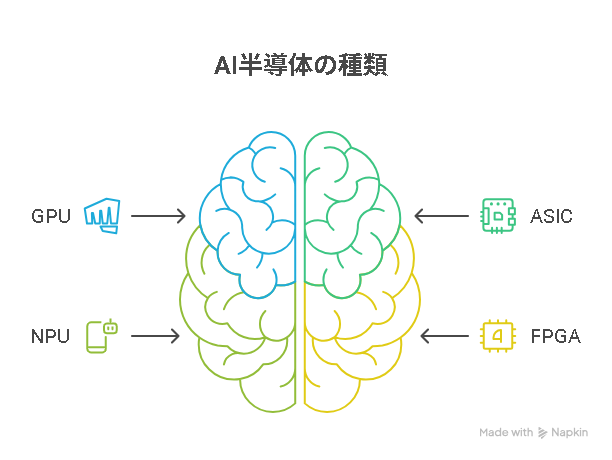

- GPU(Graphics Processing Unit): 並列処理に非常に強く、主にAIの「学習」と「推論」の両方で中心的な役割を担っています。NVIDIAのH100やAMDのInstinctなどが代表的です。もともと画像処理用に開発されましたが、その並列計算能力がAIの行列演算と相性が良く、AI開発に不可欠な存在となりました。

- ASIC(Application Specific Integrated Circuit): 特定のAI用途に特化して設計された集積回路です。特定のアルゴリズムやタスクに最適化されているため、高速かつ低消費電力で動作します。GoogleのTPU(Tensor Processing Unit)やAWSのInferentia、そして近年注目されるEtchedのSohuなどがこれに該当します。

- NPU(Neural Processing Unit): ニューラルネットワーク処理に特化したプロセッサです。スマートフォンなどのエッジデバイスに搭載されることが多く、AppleのNPUやQualcommのCloud AI100などが知られています。

- FPGA(Field-Programmable Gate Array): 製造後にプログラミングによって回路構成を自由に変更できる半導体です。柔軟なカスタマイズが可能であり、開発段階での検証や、用途が頻繁に変わるような環境でのAI処理に適しています。IntelのFPGAなどが有名です。

これらのAI半導体は、生成AIの性能を最大限に引き出し、実用レベルで活用するために不可欠な存在であり、今後もその進化は生成AIの発展と密接に結びついていくでしょう。

グローバルAI半導体市場の競争と主要プレイヤー

生成AIの登場により、AI半導体市場はかつてない規模で急拡大しています。データセンター向けGPUやAI ASICの需要が特に増加しており、市場規模は2029年には2330億ドル規模まで成長すると予測されています。この巨大な市場では、世界中の半導体メーカーが激しい競争を繰り広げています。

世界をリードするAI半導体メーカー

AI半導体分野は、主に米国とアジアの企業が市場を牽引しています。

| 企業名 | 国 | 特徴・製品 |

|---|---|---|

| NVIDIA | 米国 | AI半導体市場のリーダー。AIサーバー向けGPU市場で約9割のシェア。H100、H200、B100/B200などのGPUを提供。CUDAという独自ソフトウェアプラットフォームでAI開発者をサポート。 |

| AMD | 米国 | GPU分野でNVIDIAを追随。旧Xilinx買収でFPGA技術を強化。「Instinct」シリーズのGPUを高性能コンピューティングやAIワークロード向けに展開。 |

| Intel | 米国 | CPU市場の巨人。AI推論向けASICやFPGA(旧Altera)も展開しAI分野での存在感を高めている。 |

| Broadcom | 米国 | AI向けネットワークチップやカスタムAIチップで急成長。データセンター内のAIワークロードにおける高速通信を支える。 |

| Samsung | 韓国 | メモリとロジックの両面でAI半導体事業を展開。高性能AI半導体に必要なHBM(高帯域幅メモリ)の主要メーカー。 |

| SK hynix | 韓国 | HBMの主要サプライヤーとしてAI半導体用途を牽引。高性能メモリの安定供給で貢献。 |

| TSMC | 台湾 | 世界最大の半導体受託製造企業。NVIDIAやAppleなど多くのAI半導体メーカーの製品を製造。最先端プロセス技術で世界のAI半導体供給を担う。 |

| Huawei | 中国 | 米国の輸出規制下でも独自AIチップ「Ascend」シリーズを展開。中国市場中心にAI半導体の内製化を推進。 |

| Alibaba | 中国 | クラウドサービス向けAIプロセッサ「含光(Hanguang)」を開発。自社クラウド向けAI処理最適化に注力。 |

| Hailo | イスラエル | エッジAI向け高効率AIチップを開発する新興企業。低消費電力かつリアルタイムなAIアプリケーションの実現を目指す。 |

日本のAI半導体メーカーと関連企業の動向

日本のAI半導体分野は、最先端のチップ設計・開発を目指す企業と、製造装置・材料分野で世界的に重要な役割を担う企業が両輪となり、その存在感を示しています。

主要なAI半導体メーカー・設計企業

| 企業名 | 特徴・製品 | 目標・計画 |

|---|---|---|

| ラピダス(Rapidus) | 最先端ロジック半導体(2nm世代)の量産を目指す国策企業 | IBMとの技術提携を通じてAI向け半導体開発・製造を推進、2020年代後半の量産開始を目指す |

| プリファードネットワークス(PFN) | AI推論向けプロセッサ「MN-Core L1000」などAI専用チップの設計・開発を行う独立系企業 | 生成AIの推論処理を最大10倍高速化、2026年の提供開始を目指す |

| 富士通 | 次世代Armベースプロセッサ「FUJITSU-MONAKA」などAI・HPC向けプロセッサを開発 | スーパーコンピュータ「富岳」で培った技術力を活かし、AI分野での貢献を目指す |

| LeapMind | 超低消費電力AIチップの開発を手がけるスタートアップ企業 | エッジAI分野での応用、限られた電力で高性能なAI処理を可能にする技術開発 |

| EdgeCortix | エッジAI向けAIプロセッサの設計・開発を行うスタートアップ | 独自のアーキテクチャにより、エッジデバイス上での効率的なAI推論を実現 |

周辺産業で重要な日本企業

日本は、AI半導体の製造に不可欠な製造装置や材料の分野で世界的に圧倒的な強みを持っています。

- 東京エレクトロン: AI半導体製造に不可欠なエッチング装置やコータデベロッパ(塗布・現像装置)で世界トップクラスのシェアを誇ります。高性能なAI半導体は微細な回路形成が要求されるため、同社の技術は不可欠です。

- 信越化学工業・東京応化工業: AI半導体製造に必要なEUV(極端紫外線)フォトレジスト(感光材)をほぼ独占的に供給しています。EUVリソグラフィは、最先端AI半導体の製造に必須の技術であり、これらの企業の材料なしには成り立ちません。

- SUMCO: 半導体用シリコンウェハーの大手メーカーです。AI向け半導体需要の増加に伴い、高品質なシリコンウェハーの安定供給がより重要になっています。

- アドバンテスト: 半導体テスト装置で、製造されたAI半導体の品質向上に貢献しています。複雑化するAI半導体の性能を正確に評価する上で、同社のテスト技術は不可欠です。

産学官連携・ベンチャー支援

日本政府や研究機関も、AI半導体分野の強化に積極的に取り組んでいます。NEDO(新エネルギー・産業技術総合開発機構)や東京大学などは、AIチップ設計拠点を整備し、中小企業やベンチャー企業のAI半導体開発を支援することで、技術革新と人材育成を促進しています。

これらの動向から、日本はAI半導体の設計・製造だけでなく、製造装置・材料分野でも世界のサプライチェーンにおいて不可欠な存在であることがわかります。国策としての支援も強化されており、AI半導体の国産化と技術革新が着実に進展しています。

AI半導体の今後の展望と日本への示唆

AI半導体市場は、生成AIや自動運転、IoT(モノのインターネット)の進展を背景に、今後も爆発的な成長が予測されています。

市場規模の急拡大と競争激化

世界の半導体市場全体は、2024年・2025年に2桁成長を記録し、2030年には1兆ドル規模に到達するとの予測もあります。この成長の最大の牽引役は、疑いなくAI用途です。

今後、AI半導体市場ではNVIDIAが依然として強力なリーダーシップを維持すると見られますが、特定用途に特化したASICやNPUの開発競争は一層激しくなるでしょう。GoogleのTPU、AppleのNeural Engine、そしてGroqのLPU(大規模言語モデル推論特化)やCerebras Systemsのウェハースケールエンジンなど、多様なアーキテクチャを持つ新興企業が独自の強みを発揮し、市場シェアを拡大しようと試みています。

先端プロセス投資と生産能力の拡大

生成AIに必要な高性能AI半導体は、7nm以下の先端プロセスで製造されることが多く、これに対応するための製造装置への投資が加速しています。2028年には先端プロセスの生産能力が2024年比で約69%増になるとの見通しもあり、世界中で新たな半導体工場(ファブ)の建設ラッシュが続いています。日本のラピダスもこの流れの中にあります。

消費電力・環境対応の重要性

AIの普及に伴い、半導体の消費電力が指数関数的に増大することが課題として浮上しています。データセンターの電力消費量はすでに膨大であり、AI半導体のさらなる高効率化、そして省電力化技術やグリーン半導体技術の開発が、今後不可欠となります。環境負荷低減の観点からも、この分野の研究開発は喫緊の課題です。

日本企業への示唆

日本企業がAI半導体市場でさらなる競争力を高めるためには、以下の点が重要になります。

| 戦略 | 詳細 |

|---|---|

| 独自技術の開発と研究開発への投資強化 | 世界のAI半導体市場は技術革新のスピードが速く、常に新しい技術が求められています。新規性とスピードを重視した研究開発体制を構築し、次世代半導体や材料、製造技術の実用化を加速することが不可欠です。PFNのMN-Coreのような独自性のあるプロセッサ開発は、その好例と言えるでしょう。 |

| グローバル視点での経営転換と海外展開 | 国際競争力を意識した経営戦略への転換が求められます。特に、グローバルなサプライチェーンの中で、日本の強みである製造装置・材料分野の企業が、世界のAI半導体メーカーと緊密に連携を深めることが重要です。 |

| 製造装置・材料分野の強みの最大活用 | 東京エレクトロン、信越化学工業、SUMCOなどの日本企業は、AI半導体製造に不可欠な装置や材料で世界的な競争力を持っています。この強みをさらに伸ばし、世界の半導体バリューチェーンの中核を担い続けることで、AI半導体市場における日本の影響力を維持・強化できます。 |

| 産学官連携と公的支援の活用 | 政府による大規模な公的支援(例:10兆円規模の投資)や、大学・研究機関との連携を強化し、イノベーションの加速と高度な人材育成を図ることが不可欠です。ラピダスのような国策プロジェクトは、まさにこの連携の象徴と言えるでしょう。 |

| 柔軟な情報収集と事業化のスピード | 広範囲で多角的な情報収集を継続し、技術トレンドや市場ニーズを迅速に事業や製品開発に反映させる柔軟性が求められます。 |

これらの取り組みを総合的に推進することで、日本企業はAI半導体市場での地位を確固たるものとし、世界の競争に追いつき、さらにはリードしていくことが期待されます。

米中対立がAI半導体市場に与える長期的な影響

AI半導体市場の未来を語る上で避けて通れないのが、米中対立の影響です。両国の戦略は、世界のAI半導体サプライチェーンに構造的な変化をもたらしています。

サプライチェーンの分断と再構築

米国は、中国への先端半導体や製造装置、設計ツールの輸出規制を強化しており、日本やオランダなどの同盟国と連携して中国への包囲網を築いています。これにより、これまでグローバルに連携していた半導体サプライチェーンが、米国・同盟国陣営と中国陣営に分断される「デカップリング」が進行しています。これは、効率性よりも供給網の安定性と地政学的な安全保障を優先する動きと言えます。

中国の内製化加速と技術自立志向

米国の規制に対抗し、中国はAI半導体の国産化やサプライチェーンの内製化を国家戦略として強力に推進しています。ファーウェイの「Ascend」シリーズのように国産AI半導体の開発・量産が進み、国内ファウンドリーとの連携も強化されています。ただし、先端技術や装置の入手が制限されるため、短中期的には技術格差が拡大し、目標とする自給率の達成には困難が伴うとの見方もあります。

グローバル市場の非効率化とコスト増

サプライチェーンの再編や生産拠点の移管には、時間と莫大なコストがかかります。これにより、効率性や価格競争力が低下するリスクがあり、同じ技術に対する「二重投資」が発生することで、世界全体の半導体供給体制が非効率化する恐れがあります。最終的には、消費者が購入する製品価格にも影響が出る可能性があります。

技術革新のペースと方向性の変化

米中それぞれが独自の技術標準やエコシステムを構築しようとするため、グローバルな技術統一が難しくなり、イノベーションの方向性が分散する可能性があります。これは、AI半導体技術全体の進化のペースに影響を与える可能性があります。

市場シェアや企業業績への影響

NVIDIAなどの米国企業は対中規制強化によって大きな収益源を失う可能性があり、中国市場への依存度が高い企業は業績悪化のリスクを抱えています。一方で、米国や同盟国市場向けの投資や提携が加速し、地域ごとの市場シェア争いが激化することも予想されます。

新興国や第三国への影響拡大

米中両陣営から距離を置く新興国や第三国は、どちらの技術・サプライチェーンに依存するかという選択を迫られ、グローバルな産業地図の再編がさらに進む可能性があります。

結論として、米中対立はAI半導体市場を「分断」と「再編」の時代へと導き、長期的にグローバルな競争環境、技術進化の方向性、そしてサプライチェーンの構造に深く影響を及ぼし続けると考えられます。

まとめ:AI半導体が拓く未来

生成AIの普及は、AI半導体市場に未曾有の成長をもたらし、技術革新を加速させています。GPUの独占状態から、用途特化型ASICやNPUなど多様な半導体が登場し、競争は一層激化しています。

日本は、AI半導体の設計・製造能力を強化する「ラピダス」のような国策企業に加え、製造装置や材料分野で世界的に不可欠な存在感を示しています。産学官連携による支援も強化されており、AI半導体の国産化と技術革新が着実に進展しています。

AI半導体は今後も市場拡大と技術革新が続き、社会の基盤インフラとしての重要性が一層高まります。生成AIや自動運転など新たな応用分野の広がり、そして省電力化への対応が、今後の成長を左右する重要なポイントとなるでしょう。