私たちの生活に欠かせないスマートフォン、PC、そして今話題の生成AIや自動運転。これらのテクノロジーの心臓部には、驚異的な進化を続ける「半導体」が存在します。その進化は今、人間の想像を絶する「ナノメートル」という極小の世界で繰り広げられています。2025年、半導体業界は「2ナノ(nm)」という新たな時代の幕開けを迎えようとしており、それは次世代技術の性能を飛躍的に向上させ、世界の産業構造や経済安全保障をも左右する、まさにゲームチェンジとも言える大きな転換点です。

この記事では、複雑で難解に思われがちな最先端半導体の世界を、可能な限り分かりやすく、そして深く掘り下げて解説します。現在主流の微細化技術から、それを実現する企業の熾烈な開発競争、シリコンの限界を超える未来の新材料、そして日本の半導体復活をかけた国家プロジェクト「Rapidus」の挑戦まで、最先端半導体の「今」と「未来」を網羅します。この記事を読めば、なぜ半導体がこれほどまでに重要なのか、そして私たちの未来がどのように変わっていくのか、その輪郭がはっきりと見えてくるはずです。

極小世界の支配者 – 微細化技術の最前線「EUV露光」

最先端半導体を語る上で、避けては通れないのが「微細化」という概念です。これは、半導体チップの上にある電子回路を、いかに細く、小さく作るかという技術です。回路が微細になればなるほど、一つのチップ上により多くのトランジスタ(計算や記憶を行う基本素子)を搭載できます。その結果、半導体はより高性能になり、同時に消費電力を抑えることができるのです。この微細化の進化こそが、「ムーアの法則」として知られる半導体の性能向上を長年にわたって支えてきました。

そして現在、この微細化において最も重要な役割を果たしているのが「EUV(極端紫外線)露光技術」です。露光とは、写真の原理と同じように、回路パターンを半導体の基板であるシリコンウェハーに焼き付ける工程を指します。EUV露光技術は、従来の技術では物理的に不可能だった7ナノメートル(nm)以下の、まさに異次元の微細な回路パターンを焼き付けることを可能にした最先端技術なのです。

この技術の鍵は、その名の通り「極めて短い波長の光」を使用する点にあります。EUVが用いる光の波長は13.5nm。これは、これまで主流だったArFエキシマレーザーの波長193nmと比較して、10分の1以下という驚異的な短さです。光の波長が短ければ短いほど、より細い線を描くことができるため、EUV技術の登場によって、これまで越えられなかった壁を突破し、遥かに微細で高密度な回路を形成することが可能になりました。この技術革新が、今日のスマートフォンやAI、そして未来の量子コンピュータに搭載される高性能・省電力な半導体の製造を支えています。

しかし、EUV技術の実用化は困難を極めました。EUV光は非常にエネルギーが高く、空気中のあらゆる物質に吸収されてしまう特性を持っています。そのため、巨大な露光装置の内部は、宇宙空間のような高真空状態に保たれなければなりません。さらに、強力なEUV光を安定的に、かつ大量生産に耐えうるレベルで作り出すこと自体が非常に難しく、この超高度な技術を実用化できた企業は、世界でもオランダのASML社ただ一社という寡占状態にあります。このASML社のEUV露光装置なくして、今日の最先端半導体は製造できないと言っても過言ではありません。

このEUV技術の進化とともに、半導体技術の世代を示す「プロセスノード」も進化を続けています。「〇〇nm」という数値で表されるこのプロセスノードは、数値が小さいほど、より微細な加工が可能であることを示します。かつて、この数値はトランジスタのゲート長など、回路の実際の寸法に近い値を示していました。しかし、技術が複雑化するにつれて、その意味合いは変化し、現在では世代を示すマーケティング的な名称としての側面が強くなっています。

それでもなお、この数字は半導体の性能を測る重要な指標です。現在、TSMCやサムスン、インテルといった世界の主要メーカーは3nmや2nmプロセスの量産化に鎬を削っており、2025年頃にはそれらのチップを搭載した製品が本格的に市場に投入される見込みです。さらにその先、2027年には1.4nmという、もはや原子レベルの領域に迫るプロセスの登場も期待されており、ナノスケールの微細化競争は、留まることを知りません。

2ナノ時代の幕開け – AIと社会を変える技術革新

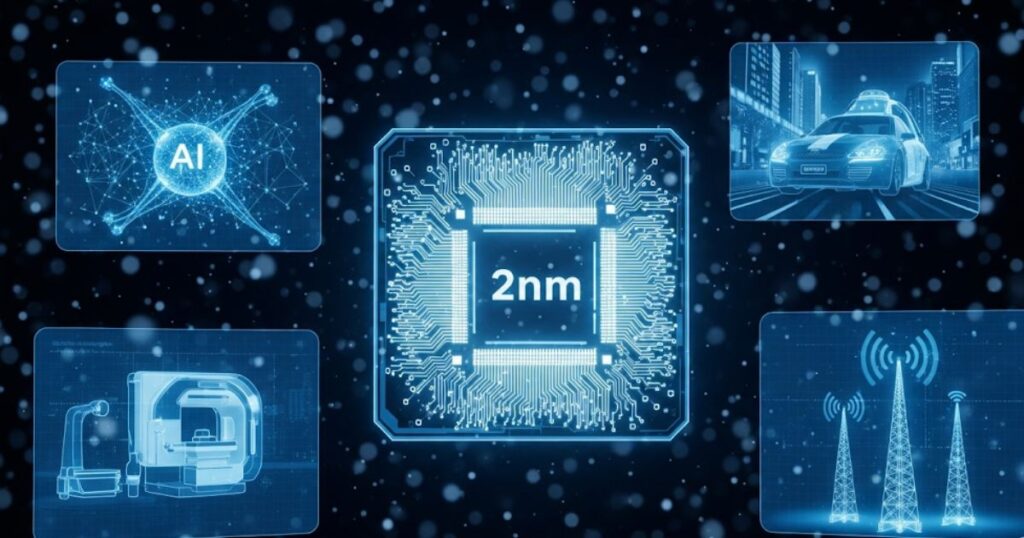

半導体業界にとって、2025年は「2ナノメートル(2nm)」時代の本格的な幕開けを告げる、極めて重要な年として記憶されることになるでしょう。現在量産可能な最小プロセスが3nm世代である中、2nmへの移行は単なる数字の更新ではなく、次世代のデジタル社会の根幹を揺るがすほどのインパクトを持つ技術的な跳躍を意味します。

では、2nm半導体は具体的に何がすごいのでしょうか。その最大の特徴は、前世代の3nmプロセスと比較して、さらなる性能向上と消費電力の削減を両立させる点にあります。一般的に、2nmプロセスで製造された半導体は、同じ消費電力で比較した場合に処理性能が10~15%向上し、逆に同じ処理性能であれば消費電力を25~30%も削減できるとされています。この飛躍的な進化は、より多くのトランジスタをチップ上に高密度で集積することによって実現されます。

この性能向上と省電力化は、私たちの未来を形作る最先端技術の発展に不可欠です。例えば、爆発的な進化を続ける「生成AI」。膨大なデータを学習し、人間のように自然な文章や画像を生成するAIには、天文学的な量の計算処理能力が求められます。2nm半導体は、この計算をより高速に、より効率的に行うことを可能にし、AIの能力を新たな次元へと引き上げます。また、膨大なセンサーデータをリアルタイムで処理する必要がある「自動運転」や、複雑なシミュレーションを行う「スーパーコンピューター」、次世代の計算機として期待される「量子コンピューター」の研究開発においても、2nm半導体はその心臓部として中核的な役割を担うことになります。

さらに、私たちの身近な医療、IoT(モノのインターネット)、そして超高速通信を実現する5G/6Gといった分野でも、その恩恵は計り知れません。高性能でありながらバッテリー消費の少ないデバイスが実現すれば、より高度な遠隔医療や、あらゆるモノが賢く連携するスマートシティの実現が加速するでしょう。

このように、2nm半導体は、単なる電子部品の進化に留まらず、次世代産業の競争力の源泉そのものであり、ひいては各国の経済安全保障にも直結する戦略的基盤技術なのです。だからこそ、世界の主要半導体メーカーは、この2nm世代の量産化で他社に先んじようと、巨額の投資を行い、熾烈な開発競争を繰り広げているのです。Appleは2026年以降のiPhoneへの搭載を計画していると報じられており、AI半導体で市場を席巻するNVIDIAなど他の大手企業も、その導入を虎視眈々と狙っています。2nmを制する者が、次の時代のテクノロジーの覇権を握ると言っても過言ではないのです。

世界の覇権争い – TSMC、NVIDIA、Intel、Samsungの戦略

2nm時代の到来を前に、世界の半導体メーカーはまさに群雄割拠の時代を迎えています。中でも、業界の動向を左右する巨大企業たちの戦略は、未来のテクノロジー地図を塗り替えるほどの力を持っています。ここでは、業界をリードする主要プレイヤーたちの最新動向と戦略を深掘りします。

TSMC(台湾積体電路製造) – 揺るぎなき絶対王者

世界の半導体製造を語る上で、TSMCの存在を無視することはできません。同社は、自社で設計を行わず、他社からの注文を受けて半導体を製造する「ファウンドリ」というビジネスモデルのパイオニアであり、その市場シェアは60%を超える圧倒的なリーダーです。特に最先端プロセス技術においては他社の追随を許さず、AppleやNVIDIAといった巨大テック企業がその最先端チップの生産をTSMCに全面的に依存しています。

そのTSMCが、2nmプロセス「N2」の量産を2025年後半から開始する予定であることを発表しており、競合他社に対して一歩リードしています。このN2プロセスの大きな特徴は、トランジスタの構造を従来の「FinFET」から、より高性能な「GAA(Gate-All-Around、ゲート・オール・アラウンド)」ナノシート構造へと変革する点です。この新構造により、リーク電流(漏れ電流)を効果的に抑制し、前述の通り、同一消費電力で10-15%の速度向上、または同一速度で25-30%もの電力削減を実現します。特に、開発の難易度を示すSRAM(キャッシュメモリなどに使われる高速メモリ)部分の歩留まりが既に90%に達していると報じられており、その技術的な完成度の高さが伺えます。

さらにTSMCは、その先を見据えたロードマップも明確に示しています。2026年後半には1.6nmに相当する「A16」、2028年には1.4nmに相当する「A14」の量産開始を計画しており、ナノスケールの微細化競争において、王者としての地位をさらに盤石なものにしようとしています。

NVIDIA(エヌビディア) – AI時代の寵児

NVIDIAは、もともとPCのグラフィックス処理を担うGPU(Graphics Processing Unit)のメーカーとして知られていましたが、今やAI半導体市場で55%以上の圧倒的なシェアを握り、2024年6月には時価総額で世界1位(約527兆円)に躍り出た、時代の寵児です。同社のGPUが、AIの学習(ディープラーニング)に必要な並列計算に極めて高い性能を発揮することから、生成AIブームの最大の勝者となりました。

NVIDIAの強みは、ハードウェアの性能だけではありません。同社が長年かけて構築してきた「CUDA」という独自のソフトウェア開発環境が、研究者や開発者にとってのデファクトスタンダードとなっており、強固なエコシステムを築いています。これにより、競合他社がハードウェアで追いついたとしても、ソフトウェア資産の面で容易には追いつけないという参入障壁を構築しています。最近では、ChatGPTの20倍の性能を持つと謳われる次世代AI半導体「Blackwell」を発表するなど、その勢いはとどまるところを知りません。高性能なAIチップを開発するNVIDIAにとって、その性能を最大限に引き出すTSMCの最先端製造プロセスは不可欠な存在であり、両社は強力なパートナーシップでAI時代を牽引しています。

Samsung Electronics(サムスン電子)とIntel(インテル)- 王座を狙う追撃者

TSMCを猛追するのが、韓国の巨人サムスン電子です。サムスンはメモリ半導体とロジック半導体の両方を手掛ける総合半導体メーカーであり、2024年には売上高で世界首位に返り咲きました。特に注目すべきは、3nmプロセスにおいて、TSMCに先駆けてGAA構造を導入した点です。この先行導入で得た知見を活かし、2nm世代でTSMCに追いつき、追い越すことを目指しています。しかし、3nm世代の立ち上げでは歩留まりに苦戦したと伝えられており、2nmでの巻き返しが大きな焦点となります。

一方、かつてCPU市場で半導体業界の帝王として君臨したアメリカのインテルも、復活に向けて大きな賭けにでています。「5N4Y(5つのプロセスノードを4年で立ち上げる)」という野心的な戦略を掲げ、TSMCやサムスンと同様にファウンドリ事業への本格的な転換を進めています。自社のCPUを製造するだけでなく、他社の半導体も製造することで、新たな収益の柱を確立しようという狙いです。アメリカ政府からの強力な支援も受けており、Intelの技術開発力と生産能力が再び世界のトップレベルに返り咲くことができるか、業界全体がその動向を注視しています。

日本の逆襲 – 「Rapidus(ラピダス)」が挑む2nmへの道

かつて世界市場の50%以上のシェアを誇り、半導体大国として世界に君臨した日本。しかし、90年代以降、日米半導体協定やビジネスモデルの転換の遅れなどから国際競争力を失い、そのシェアは現在8%台にまで低下しました。そんな日本の半導体産業が今、国家の威信をかけ、復活への大きな一歩を踏み出そうとしています。その象徴こそが、次世代半導体の国産化を目指す国家戦略企業「Rapidus(ラピダス)」です。

Rapidusは、トヨタ、ソニー、デンソー、NTT、NEC、ソフトバンク、キオクシア、三菱UFJ銀行という日本を代表する企業8社が出資して設立された、まさにオールジャパン体制の企業です。その目標は、世界のトップ企業が鎬を削る最先端の「2ナノメートル(2nm)」プロセスの半導体を、2027年から日本国内で量産すること。TSMCの計画からは約1年半遅れるものの、単なる量産ではなく、顧客ごとのニーズに細かく応える多品種少量生産や、高い信頼性を武器に、差別化を図る戦略を掲げています。

この壮大な挑戦を実現するため、Rapidusはアメリカの巨人IBMと戦略的パートナーシップを締結しました。IBMは、世界に先駆けて2nmノードの試作チップ開発に成功しており、Rapidusはその技術供与を受けて開発を進めています。そして2025年7月、北海道千歳市に建設中の工場で、EUV露光装置の搬入からわずか3ヶ月という異例の速さで2nmプロセスの試作に成功したというニュースは、国内外に大きなインパクトを与えました。これは、日本の半導体復活に向けた確かな一歩と言えるでしょう。

日本政府も、この動きを強力に後押ししています。2030年までに半導体関連の売上高を現在の約5兆円から3倍の15兆円超に拡大するという目標を掲げ、巨額の補助金を投じています。Rapidusへの支援はもちろんのこと、世界最大のファウンドリであるTSMCの熊本工場誘致に成功したことも、日本の半導体エコシステムを再構築する上で非常に大きな意味を持ちます。

もちろん、その道のりは平坦ではありません。最先端の製造技術を持つ人材の確保や育成、巨額の投資を継続する資金力、そして何より世界の巨人たちと競合できるだけの顧客を獲得できるかなど、課題は山積みです。しかし、生成AIや自動運転の時代において、最先端半導体は国の安全保障を左右する戦略物資そのものです。海外の特定地域に生産が集中するリスクを回避し、国内に安定した供給網を確保することは、日本の産業と国民生活を守る上で不可欠です。Rapidusの挑戦は、単なる一企業の成功物語ではなく、日本の未来そのものを占う重要な試金石なのです。

シリコンの限界を超えて – 未来を創る新技術と新材料

長年にわたり半導体の進化を支えてきた「ムーアの法則」ですが、原子レベルにまで迫る微細化は、物理的な限界に近づきつつあります。主流材料であるシリコンの性能をこれ以上引き出すことが難しくなる「シリコンの限界」が囁かれる中、科学者や技術者たちは、その壁を乗り越えるための全く新しい技術や材料の研究開発に情熱を注いでいます。ここでは、シリコンの次、いわゆる「ポストシリコン」時代を担う可能性を秘めた、革新的な技術と材料を紹介します。

新構造:平面から立体へ – GAAと3D積層技術

微細化の限界を構造の工夫で乗り越えようとするアプローチの最前線が、前述の「GAA(Gate-All-Around)」トランジスタです。従来のFinFET構造では、三方向からゲートがチャネル(電流の通り道)を囲んでいましたが、GAAではゲートがチャネルを完全に全方向から包み込む構造になっています。これにより、電流のオン/オフをより精密に制御できるようになり、電力リークを大幅に削減できます。サムスンが3nmで先陣を切り、TSMCやインテルも2nmから本格導入するこのGAAは、ナノスケール時代の標準技術となっていきます。

さらにその先には、チップを平面的に並べるのではなく、垂直方向に積み重ねる「3D積層技術」が控えています。トランジスタやメモリなどの異なる機能を持つチップを縦に積むことで、信号が移動する距離を劇的に短縮し、処理速度の向上と省電力化を実現します。これは、限られた土地に高層ビルを建てるように、単位面積あたりのトランジスタ密度を飛躍的に高める技術であり、CFET(Complementary FET)といったさらに高度な3D構造の研究も進んでいます。

新材料:ポストシリコンの主役候補たち

シリコンそのものに代わる、より優れた特性を持つ新材料の研究も世界中で活発に行われています。

グラフェン (Graphene): グラフェンは、炭素原子が蜂の巣のような六角形格子状に結びついた、厚さが原子1個分という究極に薄いシート状の物質です。鉛筆の芯の主成分である黒鉛(グラファイト)から一層だけを剥がし出すことで得られます。その最大の特徴は、シリコンの数十倍から100倍以上という驚異的な「電子移動度」です。電子が非常に高速で移動できるため、超高速で動作するトランジスタを実現できる可能性があります。さらに、ダイヤモンド並みの機械的強度、高い熱伝導性、そして薄くて透明で曲げられるという柔軟性も兼ね備えており、折り曲げ可能なディスプレイやウェアラブルデバイスへの応用も期待されています。しかし、実用化には大きな課題があります。それは、半導体に不可欠な「バンドギャップ」(電流のオン/オフを切り替える機能)をグラフェンが持たないことです。このバンドギャップを人工的に作り出す研究や、高品質なグラフェンを大面積で製造する技術の開発が、実用化への鍵を握っています。

カーボンナノチューブ (Carbon Nanotube, CNT): カーボンナノチューブは、グラフェンシートを筒状に丸めた構造を持つ材料です。グラフェン同様に非常に高い電子移動度を持ち、直径がナノメートル単位と極めて細いため、現在のシリコントランジスタよりもさらに微細なトランジスタを作れる可能性を秘めています。しかし、製造時に半導体の性質を持つものと金属の性質を持つものが混ざってできてしまうという課題があります。半導体デバイスとして利用するには、この2種類を分離し、半導体型のチューブだけを高純度で取り出す技術や、無数のチューブを狙った場所に正確に配置する技術の確立が必要です。

パワー半導体の新星 – GaNとGa2O3: ロジック半導体とは別に、電力の制御や変換を行う「パワー半導体」の分野でも材料革命が起きています。その主役が「窒化ガリウム(GaN)」です。GaNはシリコンよりも高い電圧に耐えられ、電力損失が少ないため、私たちが普段使うスマートフォンの急速充電器や、電気自動車(EV)のインバーターなどで既に実用化が進んでいます。

そして、そのGaNを超える「究極のパワー半導体」材料として期待されているのが、「酸化ガリウム(Ga2O3)」です。日本が研究開発をリードしているこの材料は、さらに高い電圧耐性と低い電力損失を実現できるとされ、社会全体の省エネルギー化に大きく貢献する可能性を秘めています。

これらの新材料は、一足飛びにシリコンを完全に置き換えるのではなく、それぞれの長所を活かし、特定の用途でその性能を発揮したり、シリコン技術と組み合わせたりする形で、未来の半導体産業を多角的に支えていくことになるでしょう。

未来への展望 – AI、地政学、そしてオングストロームの時代へ

最先端半導体の進化は、技術的な探求心だけでなく、社会の巨大な需要と国際的な力学によって加速されています。その未来を展望する上で、いくつかの重要なトレンドを理解しておく必要があります。

まず、最大の駆動力は間違いなく「AI需要の爆発」です。2024年の半導体市場が前年比で18%もの成長を記録した背景には、生成AIを中心としたAIサーバーへの旺盛な投資があります。今後、AIはクラウド上だけでなく、スマートフォンや自動車など、あらゆるエッジデバイスにも搭載されるようになり、AI半導体の需要はさらに拡大していくと予測されています。この巨大な市場を巡り、NVIDIAを筆頭に、AMD、Intel、さらにはGoogleやApple、Microsoftといった巨大プラットフォーマーも自社製AIチップの開発に乗り出しており、競争はますます激化しています。

次に、微細化技術はナノメートルの先、「オングストローム(Å)」の時代へと突入します。1オングストロームは0.1ナノメートルであり、原子の大きさに匹敵する領域です。TSMCが計画するA14(1.4nm)は、実質的に14オングストローム世代を意味し、物理的な限界への挑戦は続きます。この領域では、前述の3D積層技術に加え、チップレット(機能ごとに小さなチップを作り、それらを組み合わせる)を高性能に繋ぐ「先進パッケージング技術」の重要性が飛躍的に高まります。もはや製造プロセスだけでなく、チップをいかに賢く実装するかが性能を左右する時代になるのです。

そして、未来を語る上で避けて通れないのが「地政学的影響」です。米中間の技術覇権争いは激化の一途をたどり、半導体は経済安全保障の要として、輸出規制や技術移転の制限といった国家戦略のツールとなっています。これにより、台湾や韓国など特定の地域に生産が集中している現状のリスクが浮き彫りとなり、各国はサプライチェーンの分散化と自国での生産能力強化を急いでいます。日本のRapidus設立やTSMCの熊本工場誘致、アメリカや欧州での大規模な工場建設計画は、すべてこの大きな流れの中に位置づけられます。地政学的な緊張は、今後の半導体産業の地図を大きく塗り替える可能性を秘めています。

まとめ:未来はナノスケールの戦場で決まる

本記事では、最先端半導体の世界を、技術、企業、国家戦略、そして未来の展望という多角的な視点から紐解いてきました。EUV露光技術が切り拓く2nmという新たな地平、その覇権を巡るTSMC、NVIDIA、Samsung、Intelの熾烈な競争、そして日本の半導体復活をかけたRapidusの挑戦。さらにその先には、グラフェンやカーボンナノチューブといった新材料が拓くポストシリコンの時代が待っています。

私たちが目の当たりにしているのは、単なる電子部品の進化ではありません。それは、AIの知能を高め、社会のインフラを賢くし、地球環境の課題解決に貢献し、そして国家の安全保障をも左右する、未来そのものを賭けたナノスケールでの戦いです。

2025年からの2nm半導体の本格的な量産開始は、その戦いにおける重要な節目となります。この極小の世界で繰り広げられるイノベーションの最前線に注目し続けることこそが、変化の激しい時代を生き抜き、未来を予測するための鍵となるでしょう。最先端半導体の動向から、これからも目が離せません。