私たちの身の回りには、目には見えないけれど、世界を大きく変えている「小さな巨人」たちがいます。テレビの画面が驚くほど鮮やかになったり、太陽電池の効率がどんどん上がったりしているのには、ある「小さな魔法」が関係しているのを知っていますか?

その魔法の正体は、「半導体ナノ結晶」と呼ばれる、驚くほど小さな物質です。これは、化学的な方法で人工的に作られる、ナノメートルサイズの微結晶のことで、特に光を当てることで非常に効率よく発光する性質を持っています 。

「ナノメートル」と言われても、ピンとこないかもしれません。1ナノメートルは10億分の1メートルという、とてつもなく小さな単位です。例えば、人間の髪の毛の太さが約10万ナノメートルだとすると、半導体ナノ結晶はその数千分の1、ほとんど原子や分子が並んだだけのサイズになります。この極めて小さな世界に閉じ込められた電子の、不思議な振る舞いが、私たちの生活に新しい色と光をもたらしているのです。

半導体ナノ結晶を知る鍵「量子」

量子ドットってなに?

半導体ナノ結晶の中でも、特に光を発する性質を持つものは「量子ドット」と呼ばれています。この名前の「量子」と「ドット(点)」という言葉には、この物質のユニークな特徴が隠されています。

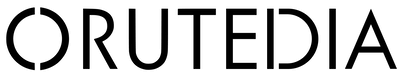

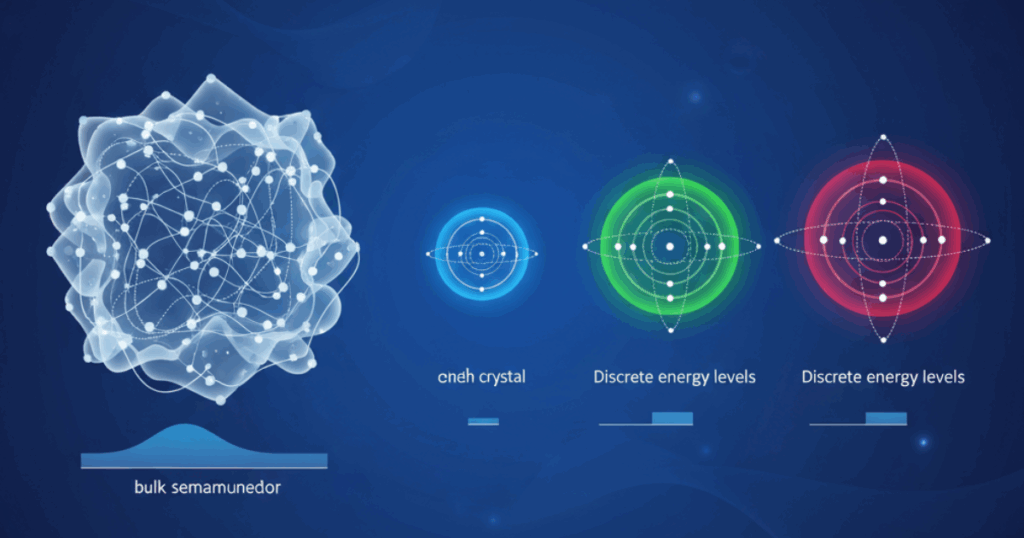

一般的な大きな半導体の結晶(バルク結晶)の中では、電子は比較的自由に動き回ることができ、エネルギーの状態も連続的です。しかし、量子ドットのように電子がナノメートルサイズのごく狭い空間に閉じ込められると、そのエネルギーの状態は、まるで原子や分子のように飛び飛びの「離散的な準位」に変化します 。電子が空間に束縛され、もはや自由に動き回れないこの現象は「

量子閉じ込め効果」と呼ばれており、電子が点(ドット)のように閉じ込められているため、「量子ドット」という名前が付けられました 。

この量子ドットがなぜ「魔法」のような振る舞いをするのかというと、それは量子ドットが、大きな半導体結晶と単一の分子のちょうど中間のような性質を持っているからです。大きな結晶では見られない離散的なエネルギー準位を持つ一方、分子よりもはるかに細かく、多くのエネルギー準位を持っています 。この中間的な性質こそが、サイズによってエネルギー準位の幅が変わるという、他の物質にはないユニークな振る舞いを可能にしている根本的な理由です。つまり、量子ドットのサイズを小さくすると、電子が取れるエネルギー準位の幅が広がり、結果として光を放つ際の色が変化するという一連の不思議なプロセスが起こるのです。

量子ドットの秘密兵器:「量子サイズ効果」

量子ドットの最も重要な秘密は、「量子サイズ効果」と呼ばれる現象です。この現象を理解するために、電子を「箱の中に閉じ込められたボール」だと想像してみましょう。

- 大きな箱(バルク結晶)の場合:ボールは箱の中を比較的自由に動き回ることができ、好きな高さ(エネルギー)に存在できます。

- 小さな箱(量子ドット)の場合:箱が狭すぎて、ボールは決まった高さにしか存在できなくなります。箱が小さくなればなるほど、ボールが取れる最も低い高さ(エネルギー準位)がどんどん高くなり、他の高さとの間隔も広がります 。

この「箱のサイズが小さくなるほど、ボールが持てるエネルギーが大きくなる」という、一見すると不思議な現象こそが、量子力学の世界で起こる「量子サイズ効果」です。

そして、このエネルギーの変化が、量子ドットが発する光の色に直接結びついています。光のエネルギーは、色によって異なります。エネルギーが高い光は青色に、エネルギーが低い光は赤色に近くなります。

このため、量子ドットのサイズを小さくすると、電子が持てるエネルギーが大きくなり、結果として高エネルギーの青色や緑色の光を放つようになります。逆に、サイズを大きくすると、電子が持てるエネルギーが小さくなり、赤色の光を放つのです 。

同じ材料でできているのに、粒の大きさだけで発光する色を自由に変えられる――この驚くべき特性が、量子ドットが「人工原子」とも呼ばれる理由であり、多くの技術に応用される決め手となっています。

以下の表は、同じ材料の量子ドットでも、サイズによって光の色がどう変わるかを示したものです。

| 量子ドットのサイズ | 電子のエネルギー準位の幅 | 発光する光の色 |

|---|---|---|

| 小さい(約2-4 nm) | 広い | 青色〜緑色 |

| 大きい(約5-8 nm) | 狭い | 橙色〜赤色 |

半導体ナノ結晶に通ずる3人の科学者とノーベル賞の物語

発見から実用化までの道のり

半導体の量子サイズ効果に関する研究は、1960年代にはすでにIBMで行われていたと言われています 。しかし、「量子ドット」という概念が明確になったのは、それからしばらく後のことです。

1980年代初頭、旧ソ連の物理学者アレクセイ・エキモフ氏が、ガラスの中に分散させた半導体ナノ粒子(量子ドット)のサイズと光の吸収波長に相関があることを発見しました 。これと独立して、米国のルイス・ブルース氏も、液体の中に分散させた半導体ナノ粒子の成長過程で、粒子サイズと溶液の色が変化する関係を明らかにし、その理論を構築しました 。

彼らの功績は、この小さな「魔法の結晶」が持つ量子力学的な性質を世界に示した、まさに「発見」と「理論構築」の偉大な一歩でした。しかし、この時点では、量子ドットはまだ学術的な研究の対象に過ぎませんでした。なぜなら、そのサイズを狙い通りに揃えて、かつ高品質な量子ドットを大量に作り出すことが非常に難しかったからです。

そこで登場したのが、ムンジ・バウェンディ氏でした。彼は1990年代初頭に、狙った粒子サイズで、しかも高い結晶性を持つ量子ドットを安定的に合成できる画期的な方法を開発しました 。この技術的なブレークスルーがなければ、量子ドットは実験室の中の珍しい物質に留まっていたかもしれません。彼の「製造法」の発明によって、初めて量子ドットの実用化への道が大きく開かれたのです。

2023年のノーベル化学賞

2023年のノーベル化学賞は、この3人の科学者、アレクセイ・エキモフ氏、ルイス・ブルース氏、そしてムンジ・バウェンディ氏に授与されました。受賞理由は、「量子ドットの発見と合成に関する業績」です 。

この受賞は、単なる発見だけでなく、その後の実用化に繋がる技術開発も高く評価されたことを示しています。彼らの功績によって、私たちは今日、量子ドットを利用した様々な製品を目にすることができるようになりました。

ここで一つ、注意したいことがあります。2014年には、日本の赤﨑勇氏、天野浩氏、中村修二氏の3名が、高輝度で省エネな**青色発光ダイオード(LED)**の発明でノーベル物理学賞を受賞しています 。量子ドットもテレビに使われる技術ですが、この二つの技術は全く異なる役割を担っています。

2014年のノーベル賞は、光の「源」を生み出した功績でした。それまで難しかった高輝度の青色LEDが発明されたことで、私たちは明るく白い光を簡単に作れるようになりました。一方、量子ドットは、その青色LEDの光を「受け取って」、鮮やかな緑色や赤色の光に「変換」する役割を担っています 。この二つの技術は、いわば「光の源」と「色を変える魔法」として協力し合い、現代のディスプレイ技術を支えているのです。

私たちの暮らしを変える「小さな半導体」

ディスプレイの未来を彩る

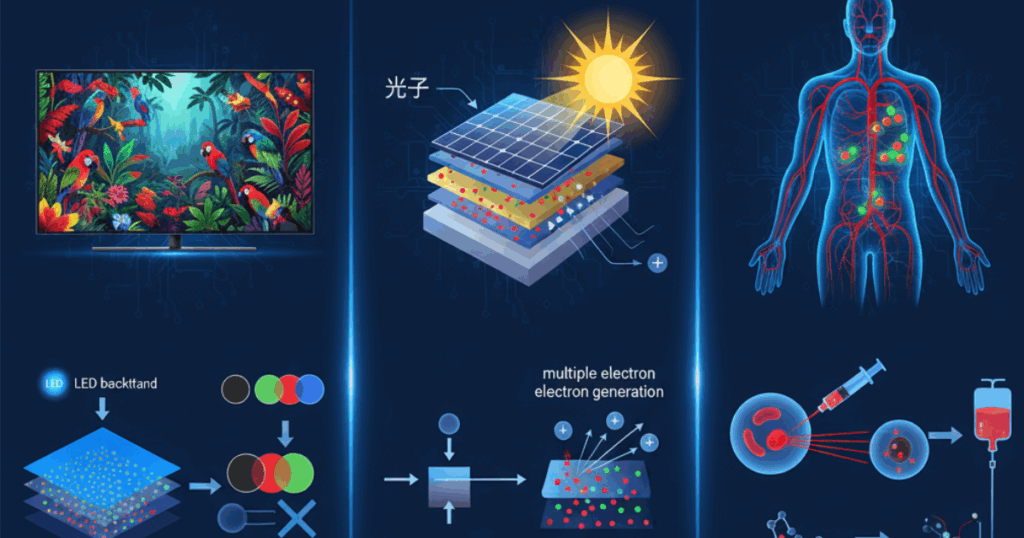

量子ドット技術が最も身近に応用されているのが、テレビやパソコンのディスプレイです 。

従来の液晶テレビは、白色LEDのバックライトを使い、その光を「赤・緑・青」のカラーフィルターに通すことで色を表現していました。しかし、この方法では、フィルターが不要な色をカットするため、光のロスが大きく、発色も濁りがちでした 。

これに対し、量子ドット技術を採用したテレビは、まず高効率な青色LEDを光源として使います。その青い光を、量子ドットを練り込んだ特殊なシートに通すことで、量子サイズ効果を利用して純粋な緑色と赤色の光に波長を変換します。青色の光はそのままシートを透過するため、結果として純度の高い「赤・緑・青」の光を得ることができ、これを組み合わせることで、従来の方式では再現できなかった鮮やかで豊かな色彩を表現できるようになります 。

この技術は、高画質な映像表現を可能にするだけでなく、光のロスが少ないため、消費電力を抑え、より明るい画面を作り出すこともできます。また、最近では、有機ELと量子ドット技術を組み合わせた「QD-OLED」という、さらに進化したテレビも登場しています 。

太陽の力を最大限に引き出す

量子ドットは、光を放つだけでなく、光のエネルギーを効率よく電気に変える太陽電池の分野でも大きな期待を集めています 。

一般的な太陽電池(バルク結晶)では、太陽から飛んできた一つの光の粒子(光子)から、一つの電子しか取り出すことができません。しかし、半導体ナノ結晶を太陽電池に使うと、量子ドットの特性を活かし、一つの光子から複数の電子を生み出すという、驚くべき現象を利用できる可能性があります 。

これにより、太陽の光エネルギーを無駄なく電気に変えることができ、太陽電池の発電効率を大幅に向上させることが期待されています。安価に大量生産できる技術も研究されており、より手軽で高性能な太陽電池の実現に貢献するかもしれません 。

医療の可能性を広げる

量子ドットは、医療の分野でも新しい可能性を拓いています。特に期待されているのが、「生体イメージング」という技術です 。

がんなどの病気の早期発見や、再生医療で移植した幹細胞の動きを追跡するには、体内の細胞を鮮明に観察する必要があります。量子ドットは、特定の細胞に結びつけて体内に注射すると、その細胞だけを強く光らせることができるため、まるで細胞に「光の目印」をつけたかのように、高感度で追跡することが可能になります 。

また、量子ドットを使って特定の細胞だけを狙い撃ちする「光免疫療法」のような、新しいがん治療法の研究も進められています 。さらに、水に溶けにくい薬をナノ粒子にすることで、注射や点滴で投与できるようにする研究も行われており、薬の運搬役としての役割も期待されています 。

未来への挑戦:課題と最新研究

量子ドットは素晴らしい可能性を秘めていますが、実用化に向けてはいくつかの大きな課題が存在します。

毒性という大きな課題

これまで、研究や製品に使われてきた量子ドットの多くには、カドミウムなどの有害な元素が含まれていました。この毒性の問題は、人体や環境への影響が懸念されるため、医療や生活用品への応用を難しくしていました 。

しかし、この毒性という課題は、研究の発展を停滞させるものではありませんでした。むしろ、より安全で高性能な「次世代の素材」を探すという、新たな研究の方向性を生み出す原動力となりました。現在、世界中の研究者が、カドミウムなどの有害物質を含まない、低毒性の多元素半導体(例えば、硫化銀ゲルマニウムなど)を使った新しい量子ドットの開発に力を注いでいます 。このような研究が進むことで、将来は人体にも環境にも優しい「グリーン・ナノマテリアル」として、さらに幅広い分野で安心して使えるようになることが期待されています。

耐久性との戦い

もう一つの重要な課題が「耐久性」です。ナノサイズの量子ドットは、その表面に多くの原子が配置されています。この表面の原子が非常に不安定なため、時間の経過とともに発光効率が低下してしまう問題があります 。

この問題を解決するために、ナノ結晶の表面を別の安定した物質でコーティングしたり 、光を当てるだけで表面の性質を自在に変化させられる新しい材料を開発したりするなど、様々な技術革新が着実に進められています 。

未来を拓く研究の最前線

量子ドットをはじめとするナノテクノロジーの分野では、今も研究の最前線で様々な挑戦が行われています。

これまでの半導体製造は、大きな材料を削って微細な構造を作る「トップダウン技術」が主流でした。しかし、原子や分子を一つずつ組み上げて、望みの構造を自ら作り出す「ボトムアップ技術」が究極のナノ形成技術として注目されています 。

この技術が完全に確立されれば、現在の技術では到底作れないような、より精密で均一なナノ構造が実現できるようになります 。そして、それがさらに優れた性能を持つ量子ドットや、全く新しいデバイスの誕生へと繋がっていくと考えられています。

まとめ:半導体ナノ結晶の無限の可能性

半導体ナノ結晶、特に量子ドットは、ナノサイズの世界で量子力学のルールが「目に見える形」で現れる、不思議な物質です。その驚くべき特性によって、私たちの見る世界をより鮮やかにし、エネルギーの利用をより効率的にし、そして病気の診断や治療に新しい光をもたらし始めています。

もちろん、毒性や耐久性といった課題は残されていますが、それを克服するための研究は日々進められており、科学者たちはこの小さな結晶に秘められた無限の可能性を、一つずつ引き出し続けています。

いつか、皆さんの手のひらサイズのスマートフォンなどの小型電子機器が、この小さな魔法の結晶の力で、私たちの想像を超えるような役割を果たす日が来るかもしれません。この小さな世界に詰まった大きな可能性に、これからも注目し続けていきましょう。