近年、再生可能エネルギーの活用がますます重要視されています。その中でも、太陽エネルギーを効率的に利用する技術として、「バンドギャップエンジニアリング」という手法が注目されています。本記事では、難しい専門用語をできるだけ分かりやすく解説しながら、この技術の可能性について紹介していきます。

そもそも「バンドギャップ」って何?

半導体は、電気を流しやすい金属と、ほとんど流さない絶縁体の間に位置する材料です。その性質を決める重要な要素のひとつが「バンドギャップ」です。バンドギャップとは、電子が動くために必要なエネルギーの幅のことを指します。

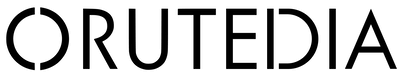

例えば、太陽光を利用する光触媒の代表である酸化チタン(TiO2)の場合、バンドギャップが大きいため、紫外線しか吸収できず、太陽光の大部分を占める可視光は利用できません。そこで、バンドギャップを小さくすることで、可視光でもエネルギーを活用できるようにしよう、というのが「バンドギャップエンジニアリング」の考え方です。

「巨大ひずみ加工」がバンドギャップを変える!?

バンドギャップを調整する方法のひとつに、「巨大ひずみ加工(High-Pressure Torsion, HPT)」があります。これは、材料に高い圧力をかけながらねじることで、その原子構造を変化させる技術です。

例えば、酸化チタン(TiO2)をHPT加工すると、高圧でしか安定しない特別な構造「TiO2-II相」が形成されます。この相は、通常のTiO2よりもバンドギャップが狭く、可視光を吸収しやすくなります。その結果、より効率的に太陽光エネルギーを活用できるようになるのです。

酸化亜鉛やイットリウム酸化物にも応用可能

HPT技術は、TiO2以外にも応用されています。たとえば、酸化亜鉛(ZnO)や酸化イットリウム(Y2O3)などもHPT加工によってバンドギャップが調整できることがわかっています。これにより、さまざまな光触媒材料の性能向上が期待されます。

特にZnOは、HPTによってバンドギャップが1.8eVにまで縮まり、可視光の領域での活用が可能になりました。また、酸化イットリウムは高圧下で単斜晶相に変化し、発光特性が向上することが確認されています。

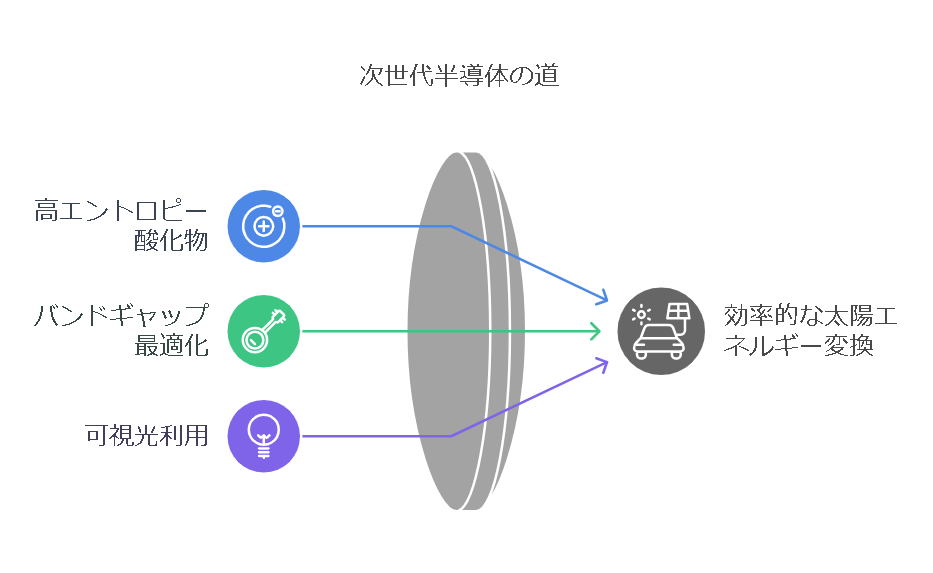

高エントロピー酸化物の可能性

近年、新しい半導体材料として「高エントロピー酸化物」が注目されています。これは、5種類以上の金属元素を混ぜた酸化物で、従来の材料にはないユニークな特性を持っています。

HPT技術を用いることで、高エントロピー酸化物のバンドギャップを最適化し、より効率的な太陽エネルギー変換が可能になります。たとえば、TiZrHfNbTaO11という高エントロピー酸化物は、バンドギャップが2.9eV(エレクトロンボルト)と比較的小さく、可視光を利用できる特性を持っています。

まとめ

「バンドギャップエンジニアリング」は、再生可能エネルギーを効率的に利用するための重要な技術です。特に、HPT加工を用いることで、既存の半導体材料のバンドギャップを調整し、より幅広い波長の光を活用できるようになります。

今後、この技術がさらに発展すれば、より効率的な太陽電池や光触媒が実現し、クリーンエネルギー社会の実現に貢献することが期待されます。科学の進歩が、私たちの未来をどのように変えていくのか、これからも注目していきたいですね!