「次世代のクリーンエネルギー革命の鍵を握るのは、AIと量子化学の融合かもしれない」—有機太陽電池(OSC)開発の最前線では、計算量子化学とAIを活用した機械学習の統合が、業界に革命をもたらしています。この技術革新により、従来なら何年もかかった有機半導体材料の開発が数週間で可能になり、無数の候補材料から理想的な特性を持つ分子を瞬時に特定できるようになりました。AIと計算化学の驚異的な相乗効果は、かつて科学者たちが夢見た「材料開発のデジタル革命」を現実のものとし、持続可能なエネルギー未来への扉を大きく開いています。今回は、そんな革命的なエネルギー分野の開発について取り上げていきたいと思います。

計算化学とAIの融合が拓く有機半導体材料開発の新時代

有機太陽電池(OSC)は、次世代のクリーンエネルギー技術として大きな期待を集めています。その性能向上は、光を効率的に吸収し、電荷を生成する有機半導体材料の革新にかかっています。しかし、多種多様な分子構造を持つ有機半導体の中から、最適な材料を見つけ出すことは極めて困難でした。従来の実験ベースの研究では、膨大な数の候補材料を一つずつ評価する必要があり、時間とコストが膨大にかかることが大きな課題でした。

この課題を克服するために、近年注目されているのが、計算量子化学と機械学習(ML)技術の統合です。計算量子化学は、分子の電子状態や構造、エネルギーなどを理論的に計算することで、材料の特性を予測する学問分野です。一方、MLは、コンピュータサイエンスの一分野であり、データからパターンを学習し、複雑な問題を自動的に解決する能力を持ちます。これら二つの強力なツールを組み合わせることで、有機半導体材料のスクリーニング、設計、そして性能最適化のプロセスが劇的に変化し、AI半導体技術の進展を加速させています。

有機半導体材料開発におけるAIと量子化学計算の統合

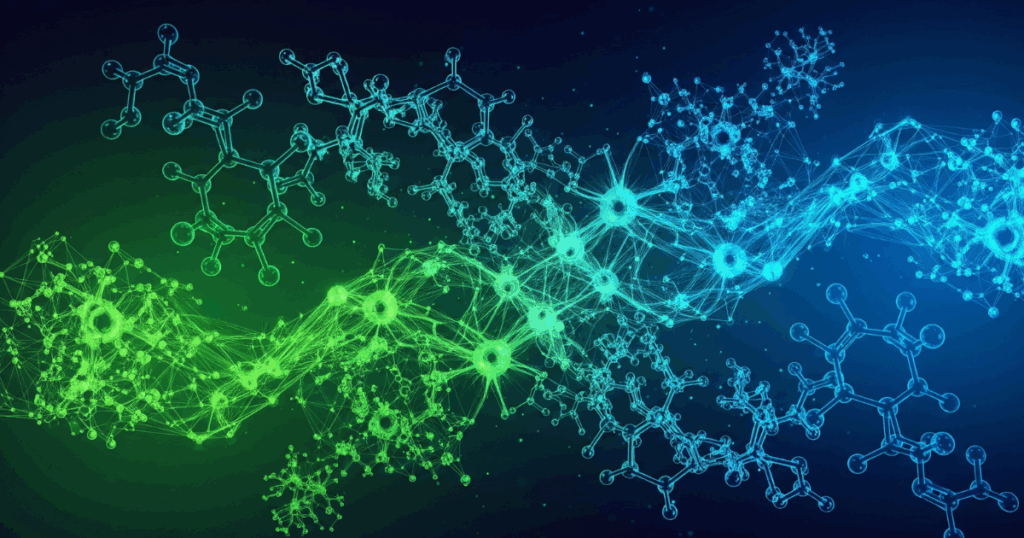

深層学習と量子力学シミュレーションの組み合わせは、有機半導体開発において目覚ましい成果を上げています。例えば、特定の光吸収波長をターゲットに、AIが分子構造を設計し、その設計された分子の安定性や光電変換特性を量子シミュレーションによって評価する手法が確立されています。これにより、実験を行うことなく、高精度で有望な候補分子を自動的に選別することが可能となり、開発期間の大幅な短縮が実現されています。

さらに、機械学習モデルを用いた分子間相互作用の予測も進んでいます。具体的には、窒素や硫黄といった水素結合アクセプター原子を分子構造に導入することで、正孔移動度が向上することが計算的に予測され、実際に合成された分子でも同様の傾向が確認されています。これは、AIが新たな設計指針を提供し、それが実験によって裏付けられるという、計算と実験の理想的な連携を示しています。

マテリアルズ・インフォマティクス(MI)による開発プロセスの効率化

マテリアルズ・インフォマティクス(MI)は、AIとデータ科学を材料開発に適用する分野であり、企業レベルでの実用化が加速しています。例えば、パナソニックでは、密度汎関数理論(DFT)や分子動力学シミュレーションに基づく材料特性計算をAIで補完することで、数百万種もの候補材料の中から有望な分子を効率的にスクリーニングするシステムを構築しています。これにより、シミュレーション時間の削減だけでなく、過去の化合物と比較して25%も高い正孔移動度を持つ新規化合物の特定に成功し、特許出願に至っています。

同様に、仮想分子の模擬実験データを機械学習に活用する手法も開発されています。これは、有機半導体合成の律速段階を解消し、デジタル光有機合成の基盤を築くものです。MIの活用により、材料開発における試行錯誤の回数が減り、より迅速かつ効率的に高性能な材料が発見されることが期待されます。

OSC効率向上への具体的な応用例

グラフニューラルネットワークは、新素材の研究開発サイクルを短縮する強力なツールとして注目されています。香港理工大学が開発した「RingFormerフレームワーク」は、この技術を活用し、剛性OSCで20.22%、フレキシブルOSCで18.42%という高い効率向上を実現しています。さらに、96%の曲げ耐久性も維持されており、ウェアラブルデバイスなどへの応用が加速しています。

また、機械学習とDFT計算を連携させたハイスループットスクリーニングによるデータベース構築も進んでいます。これにより、有機光電子材料のスクリーニング効率が飛躍的に向上し、計算コストの削減とデバイス設計の最適化が同時に実現されています。これらの応用例は、AIがOSCの性能向上に直接的に貢献していることを明確に示しています。

課題と将来展望:AI半導体技術のさらなる進化に向けて

計算化学とAIの統合による有機半導体材料開発は大きな進展を遂げていますが、依然としていくつかの課題が存在します。最大の課題は、シミュレーション精度の限界と、実合成との乖離です。AIが設計する分子の安定性や合成可能性の予測には、より多くの実験データとの連携強化が不可欠です。

しかし、これらの課題を克服するための新たな手法も登場しています。例えば、フロー合成と機械学習の統合(分岐的合成など)や、反実仮想学習によるデバイス設計など、革新的なアプローチが研究されています。将来的には、持続可能なエネルギー技術の実現に向け、OSCの効率と安定性をさらに高めるAI/MLモデルの開発が焦点となります。より高度な予測能力と、合成可能性を考慮した設計が可能なAIシステムの構築が、今後の研究の鍵となるでしょう。

有機太陽電池(OSC/OPV)と通信技術の連携:IoT時代を支える自立電源

有機太陽電池(OSC/OPV)は、その薄型・軽量・フレキシブルという特性から、通信分野、特にIoT(モノのインターネット)デバイスやセンサーネットワークの自立電源として大きな注目を集めています。従来のバッテリーでは設置やメンテナンスが困難だった場所でも、OSCは容易に導入できるため、IoT社会の実現に不可欠な技術となりつつあります。

OSCの主な応用例と技術的メリット

OSCは、微弱な室内光でも高効率な発電が可能であるため、IoTセンサーや通信端末の安定した電源供給源として実用化が進んでいます。例えば、配線やメンテナンスが困難な場所に設置されるIoTセンサーの分散型自立電源として、その優位性が発揮されています。

また、超薄型・超軽量という特性から、ウェアラブルデバイス、e-テキスタイル、医療用通信機器など、従来バッテリーの搭載が難しかった用途にも適用範囲が拡大しています。さらに、電子棚札や環境センサーといった室内用電子機器向けの通信デバイスの電源としても、OSCは高い変換効率と設置自由度を活かし、シリコン太陽電池の代替として普及が進んでいます。

技術的なメリットとしては、低照度環境での高効率発電が挙げられます。OSCは可視光領域の感度が高く、室内光や弱い光環境下でも安定した発電が可能です。これにより、通信機器やセンサーの長期的な自立運用が実現します。また、配線やバッテリー交換が不要なメンテナンスフリーの分散電源として、IoT社会の通信インフラ構築に大きく貢献します。

今後の展望:通信システム用電源としての可能性

OSCは、通信システム用電源やボタン電池の代替としての可能性を検証する実証実験が各地で行われています。また、1m²級パネルの開発や、耐水性・超柔軟性OSCの登場により、屋外・屋内を問わず多様な通信デバイスへの応用が期待されています。

今後、さらなる高効率化、大面積化、耐環境性向上が進めば、OSCは通信インフラの持続可能性と設置自由度を一層高め、新たな通信サービスの創出を後押しするでしょう。

有機薄膜太陽電池の基礎と進化:効率向上の軌跡

有機薄膜太陽電池(OPV)は、シリコン太陽電池に代わる安価で軽量、フレキシブルな次世代太陽電池として研究開発が進められてきました。その光電変換メカニズムの解明と、材料設計および作製技術の進化が、現在の高効率化を可能にしています。

有機薄膜太陽電池の現状と開発の歴史

現在、太陽電池の生産量と市場規模は顕著に増大していますが、主流のシリコン太陽電池は製造コストが高く、普及には政府の補助金が必要な状況です。これに対し、OPVは安価な有機半導体を用いることで、製造コストの削減が期待されています。また、軽量で曲げられるという特徴から、モバイル充電器や建材など、シリコン太陽電池では難しい多様な用途が考えられています。

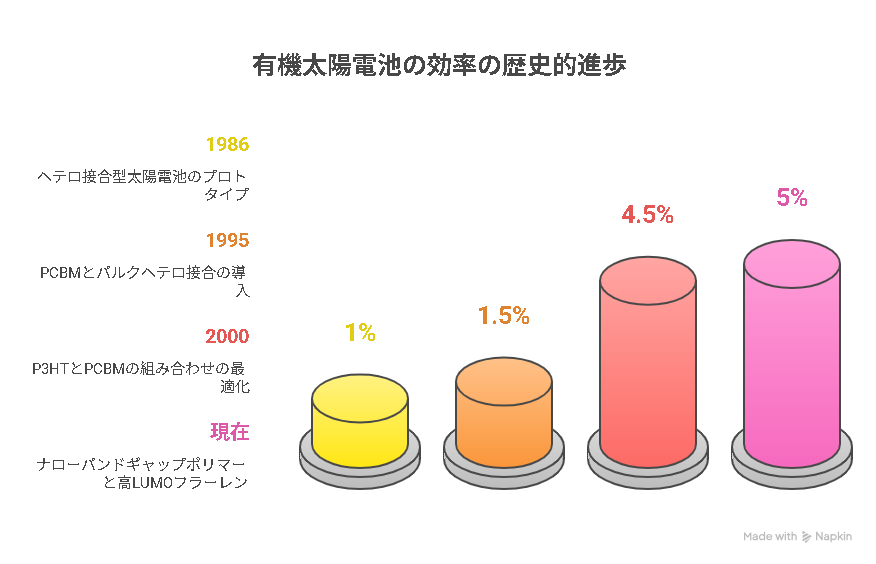

OPVの開発は、1986年にイーストマン・コダック社のC.W.Tangが報告した、有機電子供与体(p型半導体)と有機電子受容体(n型半導体)を接合したヘテロ接合型太陽電池のプロトタイプに遡ります。この報告により、変換効率は初めて1%台に到達しました。

1991年には、p層とn層の間に電子供与体と電子受容体を共蒸着して作製したi層(バルクヘテロ接合)を持つp-i-n型素子が報告され、バルクヘテロ接合の有用性が示されました。そして、1992年には、電子供与性の導電性ポリマーとフラーレン(C60)の組み合わせにおける超高速電荷分離が発見され、フラーレンが優れた電子受容体であることが明らかになりました。これが第2のブレイクスルーとなります。

しかし、この時点ではフラーレンの有機溶媒への溶解度が低く、高濃度でのブレンドが困難でした。1995年、A.J.Heegerらによる溶解性フラーレン誘導体「PCBM」の登場と、導電性高分子とPCBMを混ぜ合わせたバルクヘテロ接合の利用が、第3のブレイクスルーをもたらしました。これにより、電子供与体と電子受容体の比率を最適化できるようになり、また、広範囲の電荷分離界面を形成できるようになったことで、エネルギー変換効率は1.5%に達しました。

2000年代に入ると、ポリ(3-ヘキシルチオフェン)(P3HT)とPCBMの組み合わせが標準材料となり、熱アニールや溶媒暴露処理といったポストトリートメントによる膜モルフォロジーの最適化が進められ、エネルギー変換効率は4~5%弱にまで向上しました。

さらに、近年では、ナローバンドギャップポリマーや高LUMOフラーレン誘導体の開発、タンデム構造や光学スペーサーといった素子構造の研究も進み、さらなる変換効率の向上が実現しています。

有機薄膜太陽電池の光電変換メカニズム

OPVにおける光電変換メカニズムは、主に以下のステップで進行します。

- 光吸収と励起子の生成: 有機半導体層に光が当たると、主に電子供与体分子が光を吸収し、電子と正孔が結合した励起子が生成されます。

- 励起子の拡散と電荷分離: 生成された励起子は、電子供与体と電子受容体の界面に拡散します。ここで、電子供与体から電子受容体へ電子が移動し、電荷分離状態が形成されます。すなわち、電子供与体は電子を失ってカチオン(正孔)となり、電子受容体は電子を受け取ってアニオンとなります。

- 電荷輸送と電流生成: 分離された正孔は透明電極側へ、電子はもう一方の電極へそれぞれ移動し、外部回路に電流が流れることで発電が行われます。

エネルギーダイアグラムを用いると、このメカニズムはより明確になります。電子供与体の最高被占軌道(HOMO)にあった電子が光によって最低空軌道(LUMO)に励起されます。その後、電子はエネルギー的に安定な電子受容体のLUMOへ移動し、電荷分離が起こります。このとき、電子供与体のHOMOと電子受容体のLUMOの間のエネルギーギャップが大きいほど、開放電圧(VOC)が高くなる傾向があります。

エネルギー変換効率向上のための戦略

エネルギー変換効率を向上させるためには、主に以下の要素の改善が必要です。

- 電子受容体の開発: 多くのπ共役系化合物は電子供与体として機能するため、電子受容体は選択肢が少ないという課題があります。フラーレン誘導体は優れた電子受容体ですが、その選択的な化学修飾や高純度化が困難な場合があります。新しい電子受容体の開発は、OPVの性能向上に不可欠です。

- 最適化された組織構造の構築: 電子供与体と電子受容体のブレンド溶液を塗布して得られるバルクヘテロ接合は一般的ですが、より理想的な相分離構造を積極的に構築することが重要です。電子供与体と電子受容体が相互に入り組んだ構造が、電荷分離と電荷移動に最適であるとされています。

フラーレン誘導体の合成法

有機薄膜太陽電池に用いられる主要な電子受容体であるフラーレン誘導体は、その光・電子機能がフラーレン部位に残されたπ電子共役系の形状に由来します。したがって、目的の光・電子機能を持つフラーレン誘導体を設計するためには、有機基の数と位置を制御した化学修飾が重要となります。

PCBMの合成

- PCBM(Phenyl C61-Butyric acid Methyl ester)は、最もよく利用される電子受容体の一つです。その合成は、ストック可能なトシルヒドラゾンをC60と反応させることで行われます。ジアゾアルカンが分解してカルベンを生成し、これがC60に付加することで誘導体が得られます。この反応では、速度論的に[5,6]付加体が得られ、その後高温加熱により熱力学的に安定な[6,6]付加体のPCBMに異性化させます。側鎖の長さが異なるPCBM類や、C70の誘導体である[70]PCBM、高い開放電圧を与えるBis[60]PCBMなども開発されています。

SIMEFの合成

筆者らが開発したSIMEF(Silylmethylfullerene)は、PCBMに代わる有望な電子受容体です。SIMEFは、高い電圧を与える電子的特性、フラーレンが一列に並んだパッキング構造、薄膜中での結晶化を可能にする熱結晶化特性を持つことが特徴です。特に、1,4-型の58π電子系を有するSIMEFは、1,2-型の58π電子共役系を持つPCBMに比べLUMO準位が浅く、高い開放電圧を与える傾向があります。また、熱結晶化によりC60部位がまっすぐに一列に並ぶ特異な結晶パッキング構造を形成し、電子を効率良く流すことができます。

SIMEFの合成は、フラーレンに対する求電子試薬の求核付加反応と、フラーレンアニオンとハロゲン化アルキルの求核置換反応により行われます。DMFの添加がこの求核付加反応を著しく加速させ、高収率でモノ付加体が得られる点が特筆されます。

フラロピロリジンの合成

フラロピロリジンは、簡便な合成法が特徴のフラーレン誘導体です。市販のN-メチルグリシンとパラホルムアルデヒドをトルエン中で加熱還流することで、1,3-双極子化合物であるアゾメチンイリドが生成し、これがフラーレンに付加してフラピロリジンを与えます。

有機薄膜太陽電池の作製法

代表的な有機薄膜太陽電池であるP3HTとPCBMを用いたバルクヘテロ接合型の素子作製手順は以下の通りです。

- 基板洗浄: 表面抵抗が低く、平坦なITOガラス基板を中性洗剤と超純水を用いて超音波洗浄し、UVオゾン処理を行います。

- 溶液塗布(スピンコーティング):

- PEDOT:PSS塗布: ITOガラス基板上にPEDOT:PSS水分散液をスピンコートし、正孔輸送層として約30~40 nmの薄膜を成膜します。その後、加熱乾燥させます。

- 光電変換層塗布: 電子供与体(P3HT)と電子受容体(PCBM)を溶媒に溶解させたブレンド溶液をシリンジフィルターでろ過した後、PEDOT:PSS層の上にスピンコートし、約150 nmの光電変換層を成膜します。必要に応じて、熱アニールや溶媒暴露処理によるポリマーの自己組織化を促進します。

- アルミニウム電極蒸着: 真空蒸着装置内で、光電変換層の上にアルミニウムを約80 nmの膜厚で蒸着し、陰極を形成します。

- 封止: 大気暴露による劣化を防ぐため、UV光硬化樹脂と封止ガラスを用いて素子を封止します。

素子特性の評価

作製された有機薄膜太陽電池の特性は、光照射時に電圧を印加しながら電流を測定することで評価されます。主な評価項目は以下の通りです。

- 開放電圧(VOC): 光照射時に素子から電流が流れなくなる電圧。

- 短絡電流密度(JSC): 光照射時にバイアス電圧をかけないときに得られる電流密度。

- 曲線因子(FF): 実際の最大出力と理想的な最大出力(JSC × VOC)の比。1に近いほど優れた特性を示します。

- 光電変換効率(PCE): 得られる電力を入射した光のエネルギーで割った値。 PCE [%] = (Jmax×Vmax)/Pinc×100 ここで、JmaxとVmaxは最大出力点における電流密度と電圧、Pincは照射光のエネルギー密度です。通常、AM1.5G(100 mW/cm²)の疑似太陽光を用いて評価されます。

また、分光器を用いて単色光を照射することで、各波長における光子数に対する電子変換割合を示す分光感度(IPCE: Incident Photon to Current Conversion Efficiency)も測定されます。

素子特性の実例

P3HTとPCBM、またはP3HTとSIMEFを用いた有機薄膜太陽電池の特性比較では、SIMEFを用いた素子の方が、その浅いLUMO準位を反映してより高いVOCが得られています。通常、VOCとJSCはトレードオフの関係にありますが、SIMEFを用いた素子ではJSCを低下させることなくVOCを向上させることに成功しており、これはSIMEFの理想的なパッキング構造によるものと考えられます。

分光感度特性においては、両者の素子で大きな違いは見られませんが、SIMEFを用いた素子では450 nm付近でわずかに高いIPCEを示しており、これはSIMEF自身の光吸収によるものとされています。

まとめ:持続可能なエネルギー社会へ向けて

AIと計算化学の統合は、有機半導体材料開発に効率性と高精度性をもたらし、有機太陽電池(OSC)の性能向上を強力に牽引しています。企業と学術機関の連携によるマテリアルズ・インフォマティクス(MI)技術の実用化や、グラフニューラルネットワークといったAI技術の応用が進む中で、高効率で安定したOSCの実現に向けた基盤が着実に強化されています。

有機太陽電池は、軽量性、フレキシブル性、印刷プロセスの可能性といった特徴を活かし、モバイル充電器、室内用発電装置、建材など、シリコン太陽電池では実現が難しい多様な用途での実用化が期待されています。将来的には、変換効率と寿命のさらなる向上が達成されれば、地球規模のエネルギー問題解決に向けた重要な役割を果たすことになるでしょう。

AI半導体技術の進化は、有機薄膜太陽電池の設計、開発、製造プロセス全体を革新し、持続可能なエネルギー社会の実現に不可欠な要素となることが期待されます。さらなる研究開発と技術革新により、この分野の可能性は無限に広がっていくことでしょう。