私たちの身の回りには、何十億年もの進化の歴史の中で、環境に最適化された驚くべき生命の仕組みがあふれています。まるで魔法のように水滴をはじくハスの葉、壁に張り付くヤモリの足、そして空を滑るように飛ぶ鳥の羽。これら生物が持つ優れた構造や機能、生産プロセスを深く観察し、そこから得られた着想を新しい技術や製品開発に活かす。それがバイオミメティクス(biomimetics)です。「生物模倣」や「生物模倣技術」とも呼ばれるこの科学技術分野は、まさに自然の「知恵」を借りて、人間社会の技術課題を解決し、革新的な未来を創造する可能性を秘めています。

バイオミメティクスとは何か?その根底にある思想

バイオミメティクスの根底にあるのは、自然が持つ無限の多様性と効率性への深い敬意です。生物は厳しい生存競争の中で、最小限のエネルギーと資源で最大限のパフォーマンスを発揮する術を身につけてきました。例えば、ハスの葉の表面には、微細な凹凸とワックスの結晶が組み合わさった特殊な構造があり、水滴が球状になって転がり落ちることで汚れが付着しない「ロータス効果」を生み出します。この現象を模倣した技術は、すでに撥水・防汚加工としてヨーグルトの蓋などに活用され、私たちの日常生活に溶け込んでいます。

また、新幹線の先頭車両がカワセミのくちばしの形状を参考にデザインされたのは有名な話です。これにより、トンネル突入時の騒音や空気抵抗を大幅に低減することに成功しました。ヤモリの足裏にある何十億もの微細な毛状突起が、ファンデルワールス力によってどんな壁にも吸着する仕組みは、新しい接着技術の開発に繋がっています。

このように、生物の優れた仕組みを模倣することは、単に既存の技術を改良するだけでなく、これまでにない新しい機能や製品を生み出す可能性を秘めています。そして、生物の効率的なシステムを応用することで、省エネルギーや省資源化が実現し、持続可能な社会の実現や循環型システムの構築にも大きく貢献できるのです。

医療分野におけるバイオミメティクスの飛躍

バイオミメティクスは、私たちの健康と福祉に直結する医療分野においても目覚ましい進歩を遂げています。患者さんの負担を軽減し、より安全で効果的な治療法を提供する新たな道が切り開かれつつあります。

具体的な例としてまず挙げられるのが、痛みの少ない注射針の開発です。蚊が皮膚を刺す際の痛みをほとんど感じさせないのは、その口器が非常に細く、複雑な多段構造を持っているためです。この精巧な仕組みを模倣することで、糖尿病患者の自己血糖値測定や、小児・乳児への治療、さらには美容医療など、様々な場面で患者さんの苦痛を大幅に軽減する注射針が開発されています。

また、ヤモリの足裏構造に着想を得た「ナノぴた®」という手袋も注目されています。これは、表面に極細毛を用いることで摩擦力を高め、抗がん剤の副作用で手の機能が低下した患者さんでも物をしっかりと掴めるようになり、日常生活の質(QOL)向上に貢献しています。

さらに、海洋生物の知恵も医療に活かされています。フジツボが海中の湿潤環境下でも強力に付着する仕組みや、ダニの分泌液の特性を応用した医療用接着剤は、手術や創傷治療において大きな可能性を秘めています。これは、従来の接着剤では難しかった湿潤環境下での強固な接着を実現します。

サメの肌の微細構造を模倣した医療器具は、細菌の付着を防ぎ、より衛生的な医療環境を提供します。また、象の鼻の柔軟な動きからヒントを得た手術支援ロボットや、微生物の変形能力を応用したカプセル内視鏡なども開発が進んでおり、診断や治療の精度向上に繋がると期待されています。

整形外科分野においても、バイオミメティクスは不可欠な存在です。人体の関節構造や潤滑機構を模倣した人工膝関節や股関節、さらには耐摩耗性・潤滑性を高めた義足などは、患者さんの生活の質を向上させる上で重要な役割を果たしています。このように、バイオミメティクスは、患者さんの痛みや負担の軽減、治療や手術の効率化・安全性向上、そして新たな治療法や医療機器の開発促進といった多岐にわたるメリットを医療にもたらしています。

最新のバイオミメティクス:AIと3Dプリンティングが拓く可能性

バイオミメティクスは今、AIやデータ解析技術の進化、そして精密3Dプリンティング技術の登場により、かつてないスピードで進化を遂げています。これらの技術との融合は、生物の持つ優れた機能や構造の解析を加速させ、新技術への迅速な応用を可能にしています。

AIとデータ解析による研究の加速

近年、AIによる画像解析や機械学習を用いることで、これまで人間の目では捉えきれなかった生物の微細な構造や複雑な動きのメカニズムを詳細に解明できるようになりました。これにより、生物の「知恵」をより深く理解し、それを工学的に応用するプロセスが格段に効率化されています。バイオミメティクス市場の成長も、こうした技術革新によってさらに加速していくことでしょう。

材料系・機械系・分子系の統合研究

かつては分子系、機械系、材料系と個別に研究が進められてきたバイオミメティクスですが、最近ではこれらを統合した総合的な研究が進展しています。特に材料系を中核とし、分子や機械の技術と融合させることで、より高度なバイオミメティクス技術の開発が進んでいます。

バイオミメティクスを3Dプリンティング技術で応用する

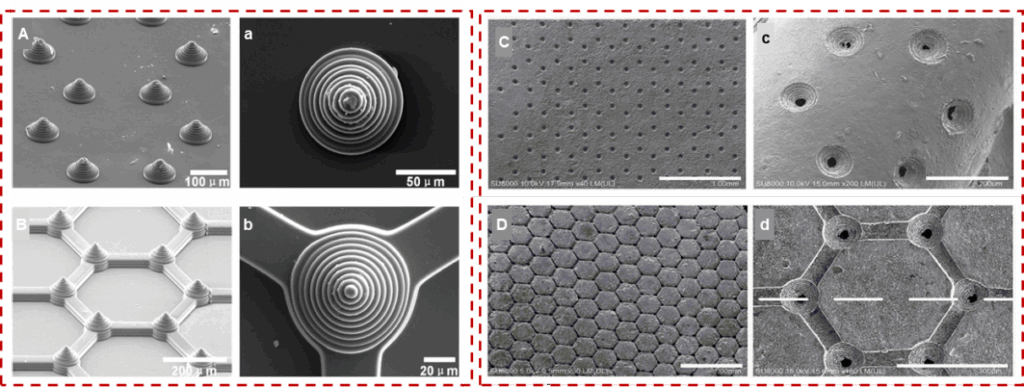

自然界に存在する複雑な微細構造を正確に再現することは、従来の製造技術では困難でした。しかし、超高精度3Dプリンティング技術の登場は、この課題を克服し、マイクロメートルスケールの複雑な3次元構造の製造を可能にしました。BMFのような超高精度3Dプリント装置は、解像度2μmといった非常に高い解像度で、多スケール加工、高い加工効率、低コストを実現し、バイオミメティクス分野における応用研究に大きな貢献をしています。

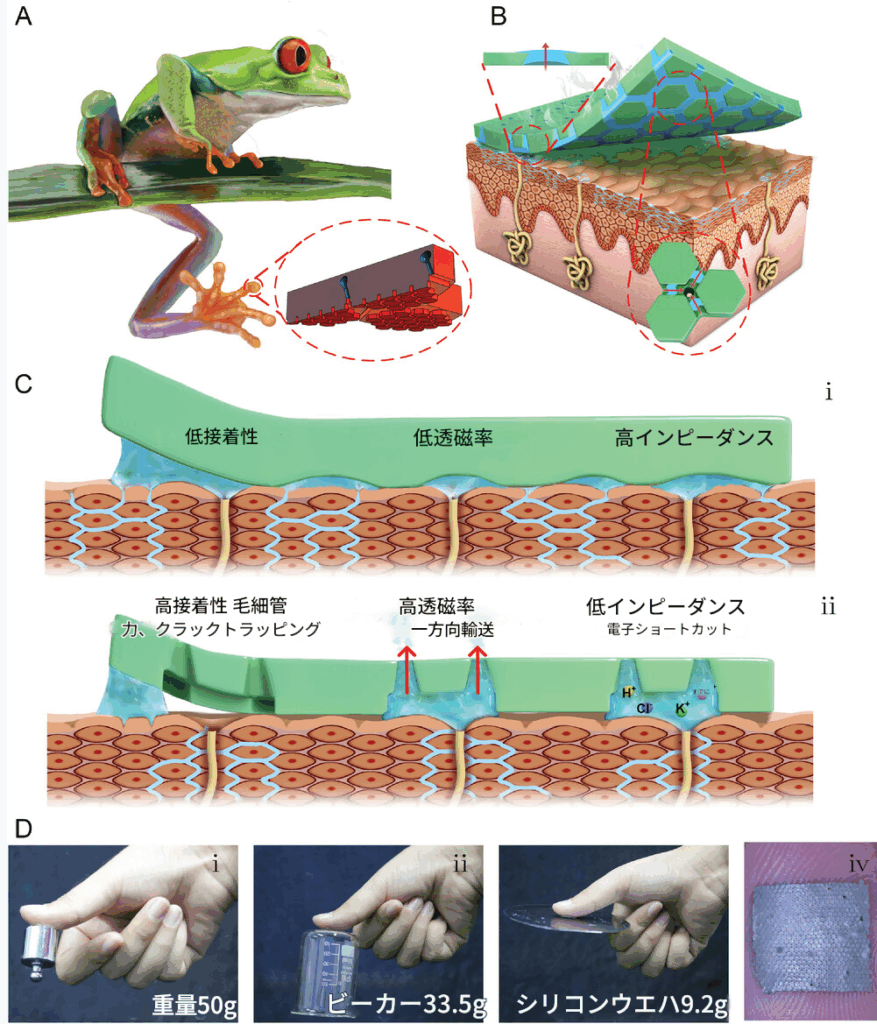

具体的な最新事例として、アマガエルの足指パッドにヒントを得たウェアラブル柔軟電極の研究が挙げられます。Jinyou Shaoらの研究チームは、『Advanced Materials』誌に発表した論文で、アマガエルの足指のヒレにある分散した六角形の柱状構造と深層の粘液腺から着想を得たフレキシブル電極を設計しました。この電極は、BMFの高精度3Dプリンティング装置(microArch® S130)で作製した型を用いて導電性複合材料を転写することで製造され、乾燥/湿潤皮膚表面への安定した接着、高い透水性、高い通気性、長時間の装着快適性、そして安定した低接触インピーダンスという利点を持ちます。これにより、生理的電気信号の長時間連続検出への幅広い応用が期待されています。

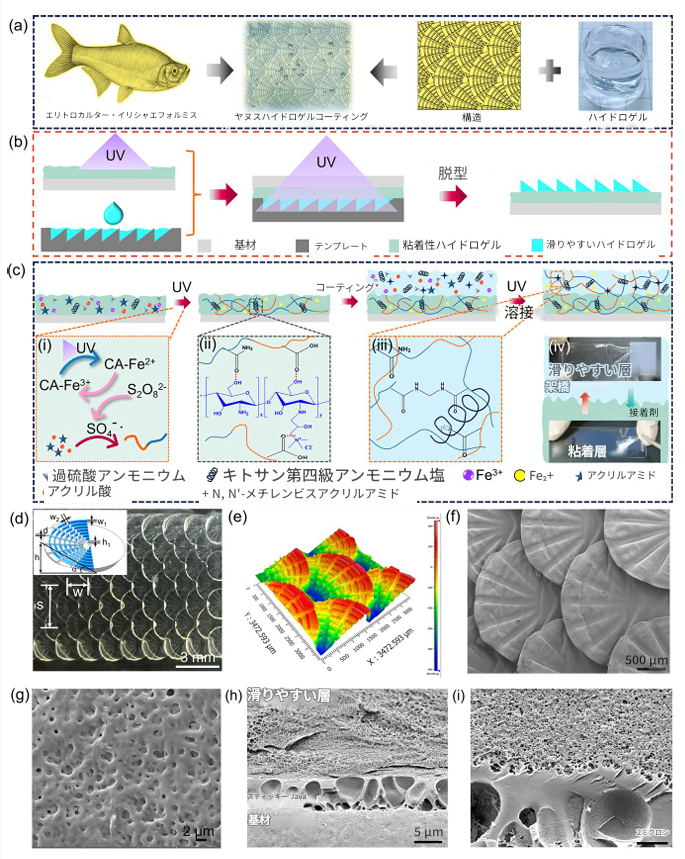

また、魚の皮にヒントを得た抗力低減のためのヤヌスハイドロゲルコーティングも開発されています。Longjian XueらがChinese Journal of Chemistry誌で発表したこの研究では、魚の表面にある鱗構造と粘液が持つ優れた流体力学的特性と防汚性から着想を得て、イボダイの鱗を基にした生体模倣構造テンプレートをBMFのmicroArch® S230精密3Dプリンティング装置で作製し、これを用いてヤヌス・ハイドロゲルコーティング(JHC)を合成しました。このコーティングは、優れた機械的特性、抗膨潤特性、抗汚染特性、そして抵抗低減特性を有しており、バイオエンジニアリングや船舶などの分野での応用が期待されます。

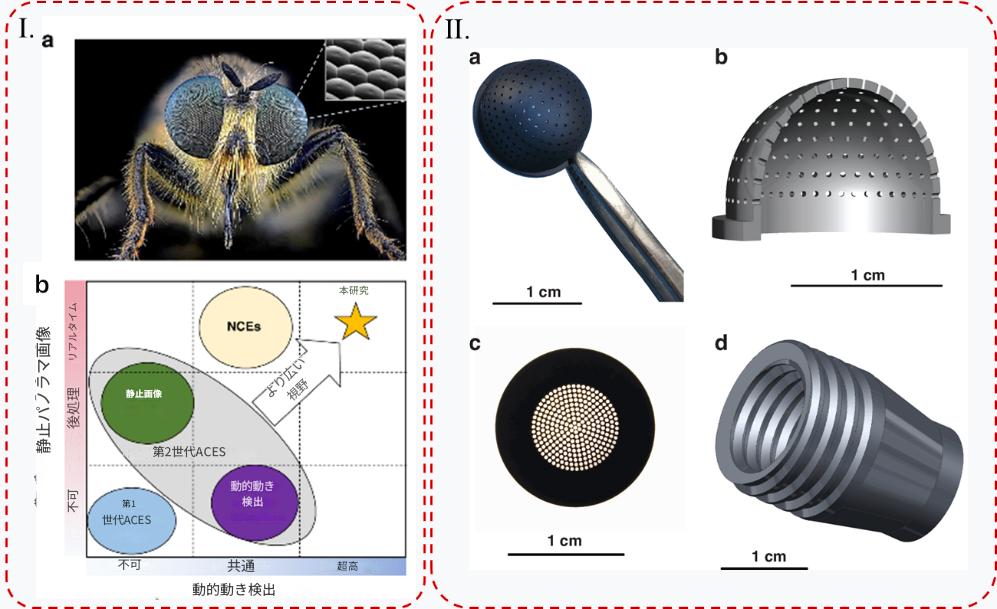

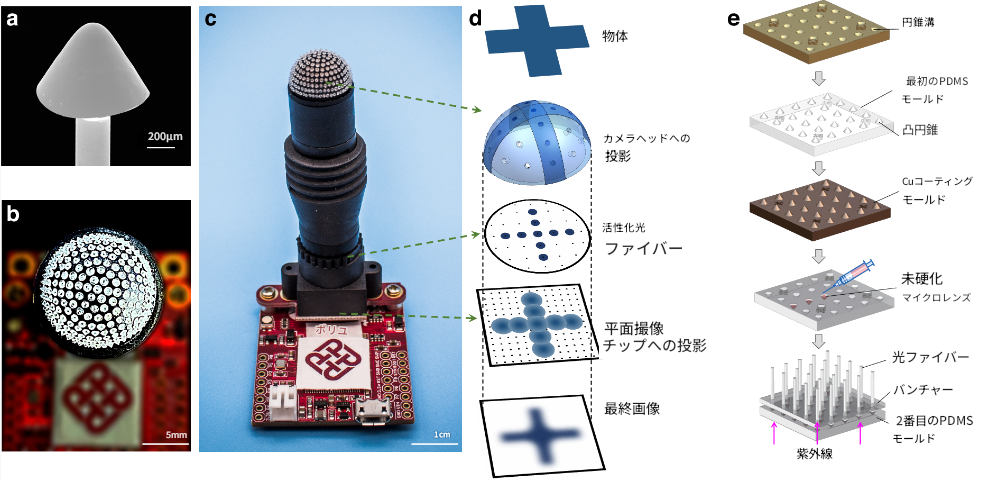

さらに、直接静止画像と超高速動き検出のための人工複眼も開発が進んでいます。香港理工大学のXuming ZhangらがLight: Science & Applications誌で発表したこの研究では、サンドフライの複眼を参考に、BMFの3Dプリンティングマシン(microArch® S140)を用いて円錐形スロットモールドを作製し、271本のレンズ-ポリマー光ファイバーを統合した新しい人工複眼を提案しました。この人工複眼カメラ(ACEcam)は、180度のパノラマ視野とリアルタイムの高解像度撮像、そして31.3kHzという超高速の応答周波数を達成しており、これは自然の複眼の応答周波数(通常205Hz)と比較しても約100倍の向上です。監視、UAV(無人航空機)、バーチャルリアリティの分野で幅広い応用が期待されています。

国際的な競争と日本の取り組み

バイオミメティクス分野では、ドイツが産学官連携や標準化で先行しており、国際的な競争が激化しています。日本でも、大学や企業による最先端研究が活発化しており、高分子学会の「バイオミメティクス研究会」のように、多様な立場の研究者が集い、異分野連携や国際標準化を推進する動きが見られます。AIやICTとの連携、材料・機械・分子技術の融合により、今後もバイオミメティクスは、これまでにない新しい技術や製品の創出が期待される分野であり、その動向から目が離せません。

バイオミメティクスの課題と未来への展望

多くのメリットを持つバイオミメティクスですが、いくつかのデメリットや課題も指摘されています。これらを乗り越えることが、この分野のさらなる発展には不可欠です。

環境負荷と開発コストの課題

バイオミメティクスを活用した製品開発においても、材料やエネルギーの大量消費、二酸化炭素排出などが発生し、結果的に環境汚染や地球温暖化の一因となる可能性は否定できません。これは技術自体の問題というよりも、産業界での活用方法やライフサイクル設計における課題であり、持続可能な開発を追求する視点がより一層求められます。

また、生物の仕組みを精密に模倣するには、詳細な観察や解析、そして生物学、工学、化学といった異分野の知識融合が不可欠であり、従来の技術開発に比べてコストや時間がかかる場合があります。バイオミメティクス由来の製造方法が、エネルギー消費は少なくても製造時間が長くなるケースもあるため、経済性と効率性の両立が今後の課題となります。さらに、ある機能を改善するためにバイオミメティクスを導入すると、別の機能が低下したり、製造コストが増加することもあるため、事前の計画やコスト見積もりがより複雑になります。

異分野連携と標準化の遅れ

生物学と工学の連携が不十分な場合、知識の共有やデータベースの整備が進まず、技術開発が停滞しやすいという課題があります。特に日本では、産学官の連携や国際的な標準指標の整備が遅れているという指摘もあり、今後の改善が望まれます。生物の持つ機能や構造について、まだ解明されていないことも多く、工学的な応用に至るまでには、さらなる基礎研究の深化が必要です。

未来への貢献

これらの課題を克服することで、バイオミメティクスはより持続可能で実用的な技術へと発展していくでしょう。自然界の無限の「知恵」を学び、それを人間社会の技術革新や課題解決に役立てるバイオミメティクスは、持続可能な社会の実現や新しい価値創造の観点から、今後ますます注目される分野となります。

バイオミメティクスを研究できる大学

日本でも、バイオミメティクスに関する研究は様々な大学や研究機関で活発に行われています。生物学、工学、化学、材料科学など多岐にわたる分野が融合するため、幅広い学部・学科で学ぶことができます。

研究機関の例

例えば、日本大学では理工学部精密機械工学科のマイクロ機構研究室でハスの葉の表面構造を模倣した流路デバイスの開発などが行われています。物質応用化学科でも「バイオ&バイオミメティクスの化学と応用技術」に関する研究会が開催されています。

- *東京科学大学(旧・東京工業大学)**の田中博人研究室では、ハチドリやペンギンなどの羽ばたき翼を持つ生物の力学的メカニズムを解明し、工学応用を目指したバイオミメティクス研究が進められています。

大阪大学の産業科学研究所などでは「トータルバイオミメティクス研究会」が活動しており、物質科学・エレクトロニクス・生体システムの融合を目指した研究が行われています。

これらの大学以外にも、高分子学会の「バイオミメティクス研究会」のように、大学、企業、博物館など多様な立場の研究者が集い、異分野連携や国際標準化を推進する場も存在します。

学びの場

バイオミメティクスは大学によって所属が異なりますが、主に以下の学部・学科で学ぶことができます。

- 工学部(機械工学、精密工学、材料工学、応用化学など)

- 理学部(生物学、化学、物理学など)

- 農学部(応用生物科学など)

- 医学部・歯学部(医療機器や生体材料の研究など)

ご自身の興味や研究テーマに応じて、最適な進学先を選ぶことが重要です。

まとめ

バイオミメティクスは、単なる技術開発に留まらず、自然界から学ぶ謙虚な姿勢と、持続可能な未来を築くという大きな目標を内包しています。生物が何十億年もの時間をかけて培ってきた「知恵」を解き明かし、それを私たちの生活や産業に応用することで、私たちはより豊かで、より地球に優しい社会を築くことができるでしょう。未来の技術革新の鍵を握るバイオミメティクスのさらなる発展に、これからも期待が寄せられます。